こんにちは、けーてんにゃです!今回は天井開口補強の方法に関して解説していきます。

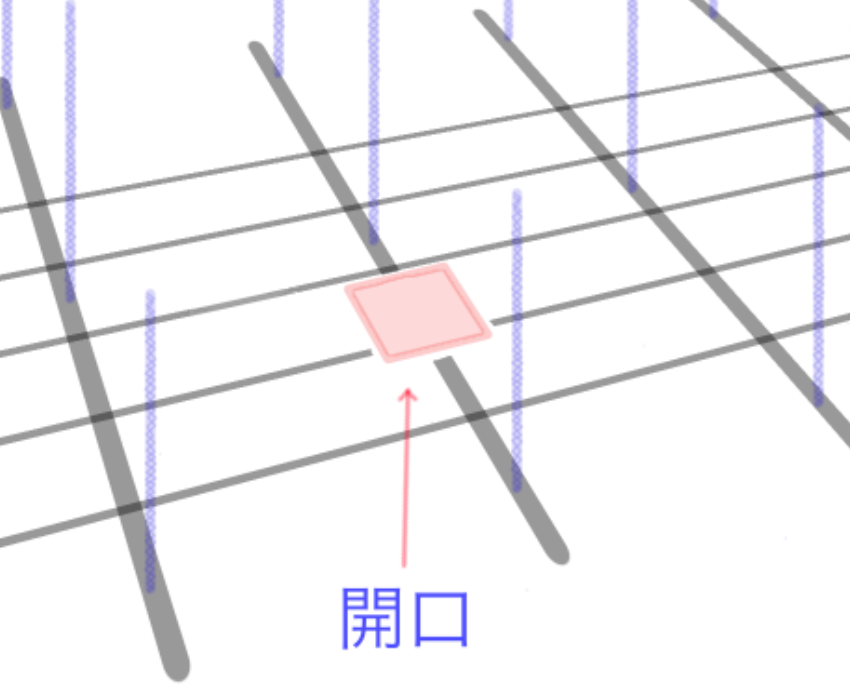

天井開口補強とは

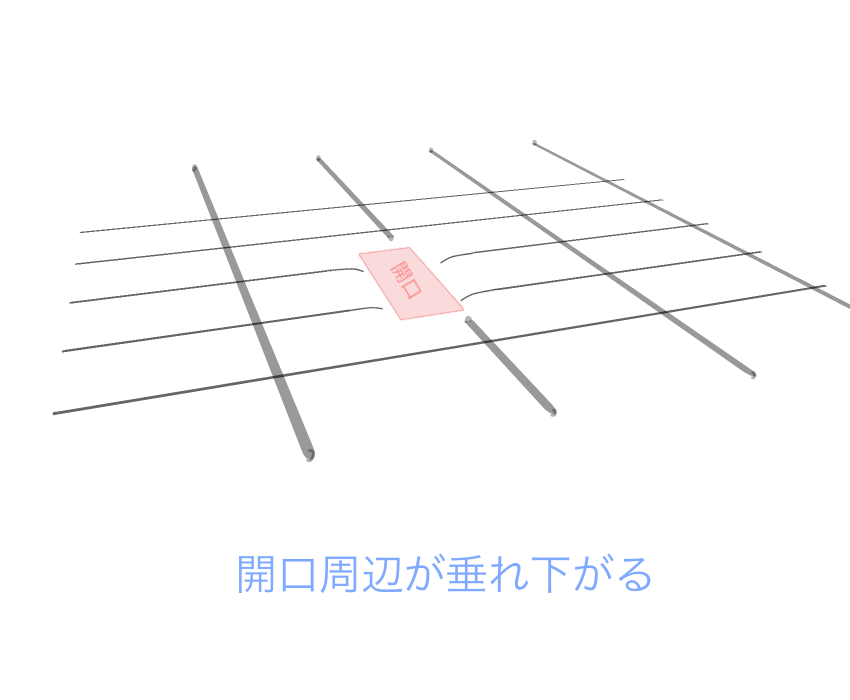

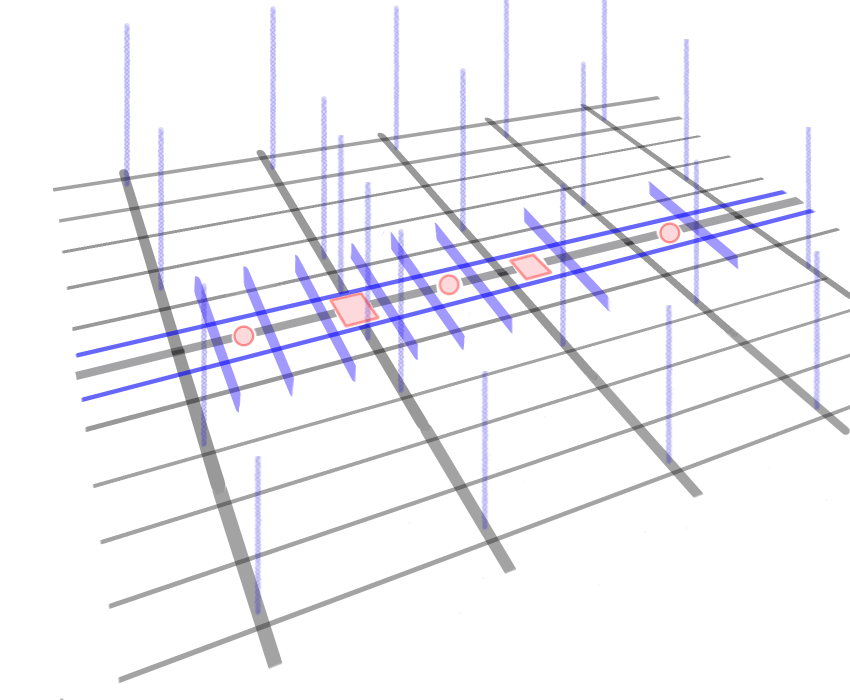

天井内に埋め込まれる器具を取り付けるためには、その範囲の天井バー(野縁)及びチャンネル(野縁受け)を切り取りますが、ただ切り取ったままの状態では吊りボルトからのチャンネルの持ち出しや チャンネルからのバーの持ち出しが長くなり、開口周辺部の天井が垂れ下がったり強度が落ちてしまいます。

弱くなった開口周辺部の強度を保つために補強する作業のことを開口補強と言います。

天井開口補強の方法

天井の開口補強は行う位置や範囲によって多様に変化します。方法も必ず1つに絞られるわけではなく 状況に応じて正解はいくつもありますが、前提として 現場で施工要領が指示されている場合、その条件を満たす施工を行わなければ間違いとなりますので注意してください。

現場で細かな指示や基準が定められない場合は、使用する建材メーカーや国が定める標準仕様書などを参考にして施工しますので、ここで解説する開口補強の方法や記載されている寸法は一例として見ていってください。

まず、しっかり補強できていると判断する方法としては、実際に補強した位置の下地を押し引きしたり前後左右に揺すって開口部切断前と比べて揺れ幅がほとんど変わりないほどの状態がベストとして判断するのが分かりやすい方法です。

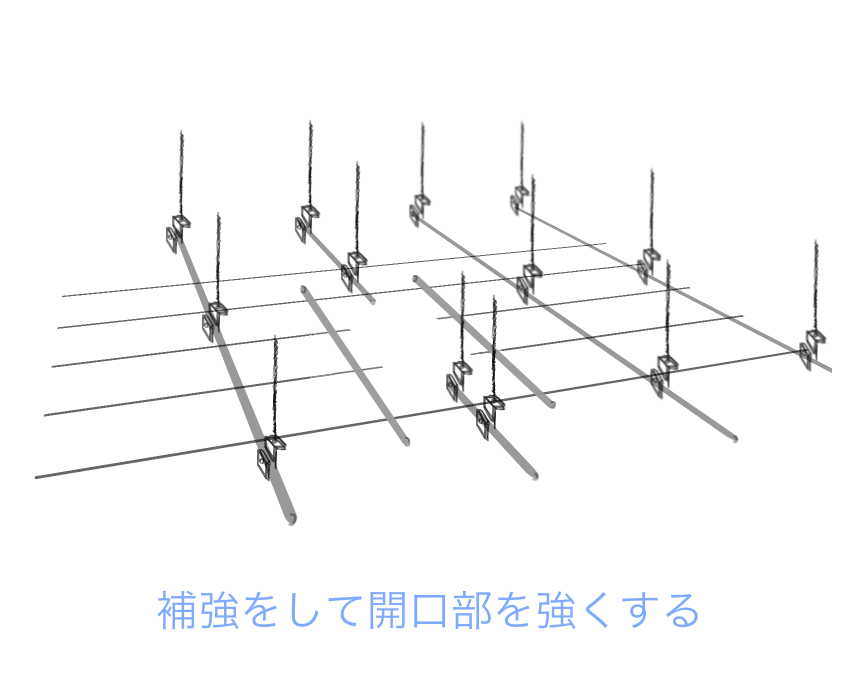

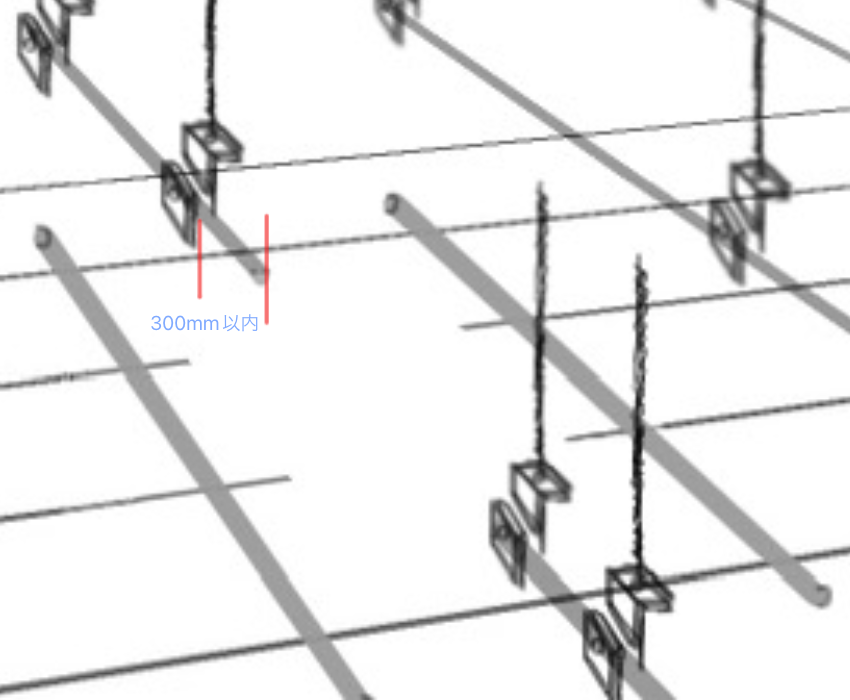

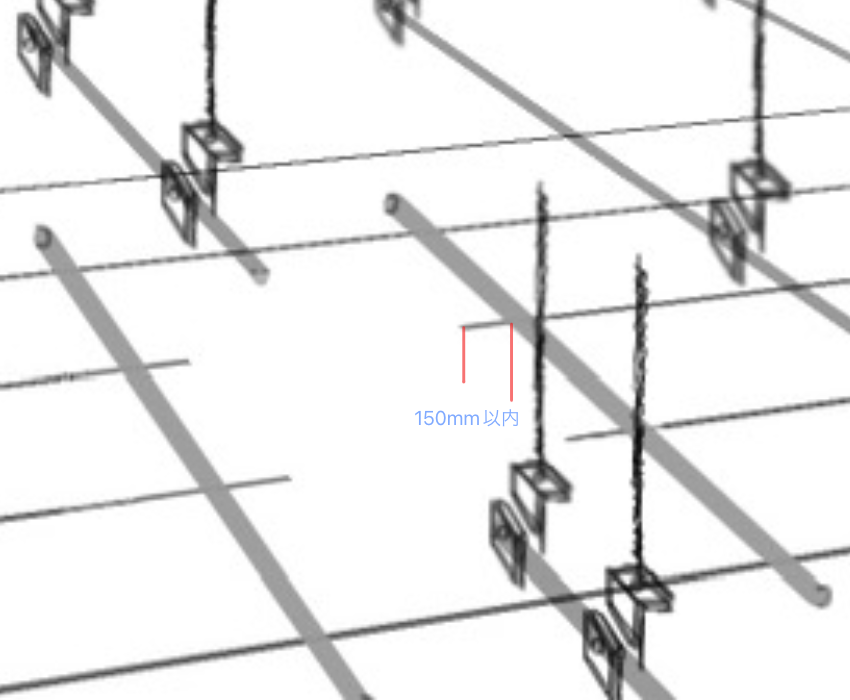

開口補強は決まりごととして、持ち出しを何mm以内に納めるようにするかが決まっています。

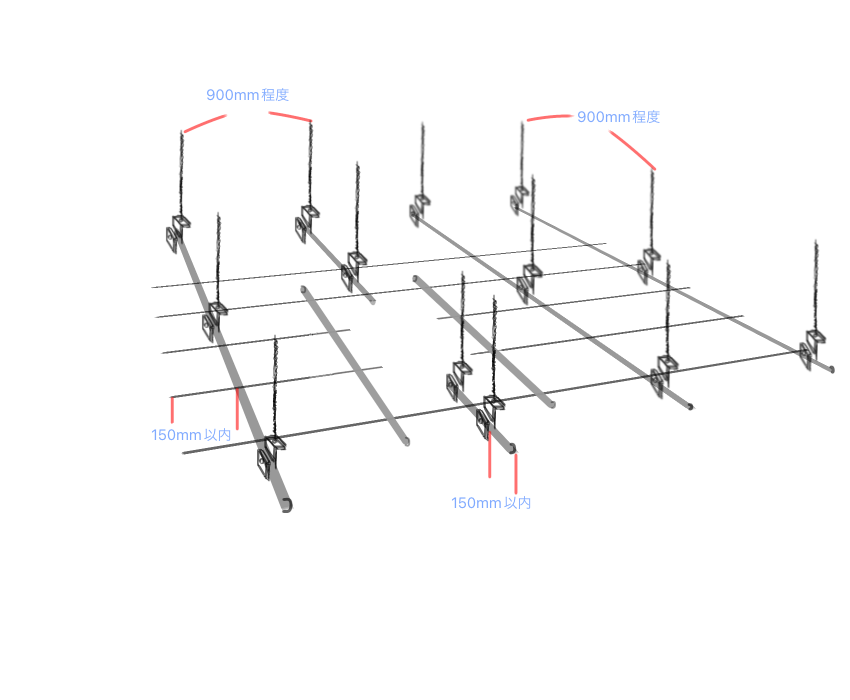

- チャンネル(野縁受け)は吊りボルトから300mmより持ち出さないこと。

- S、Wバー(野縁)はチャンネルから150mmより持ち出さないこと。

- 吊りボルトの間隔は900mm程度で周辺部は端から150mm以内、天井開口周りは切断部分から300mm以内にすること。

上記の決まりを守るだけで ほとんどの開口補強は対応できるようになります。

それでは、実際にどのような開口補強が想定されるのか いくつかパターンを挙げながら解説していきます。

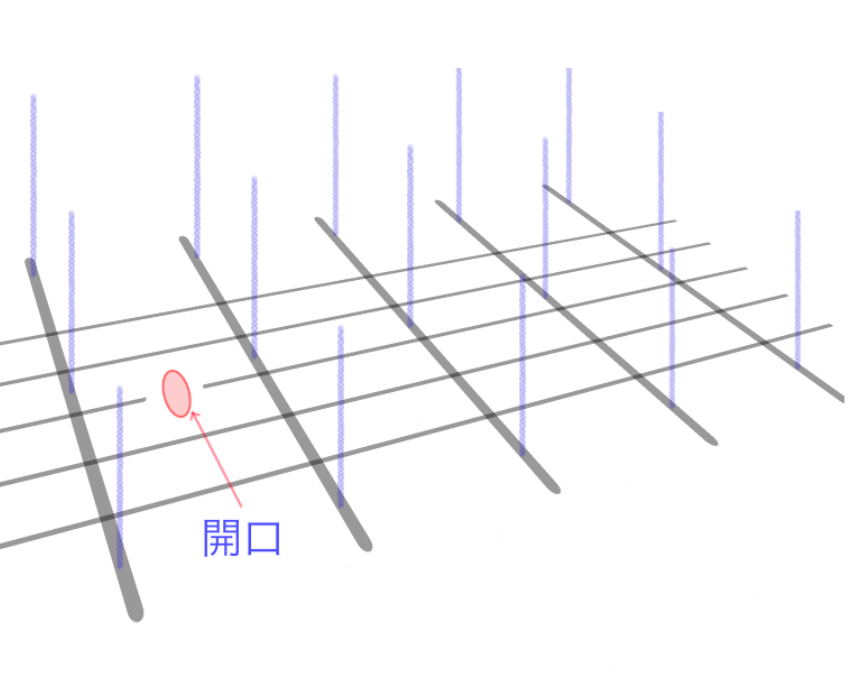

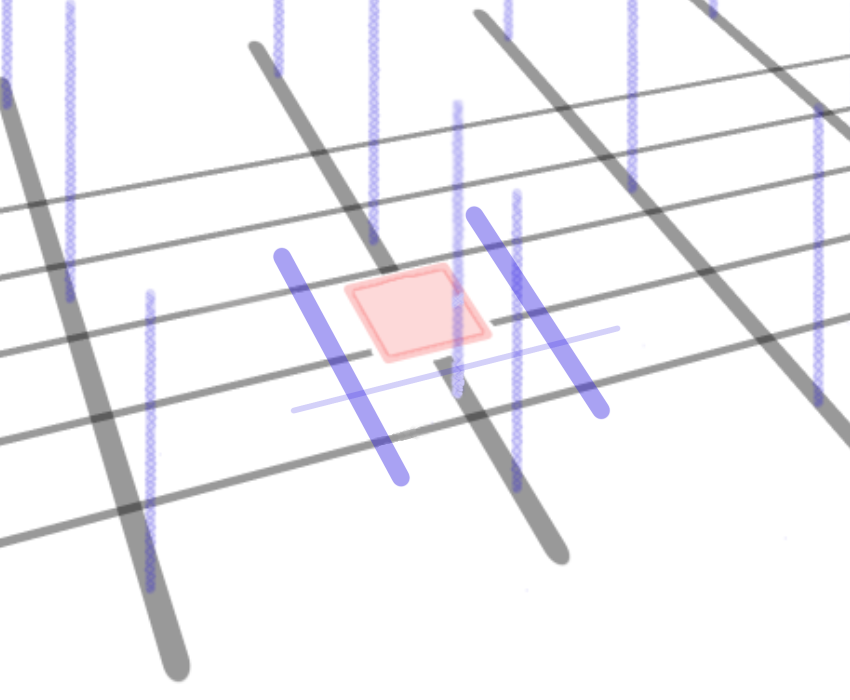

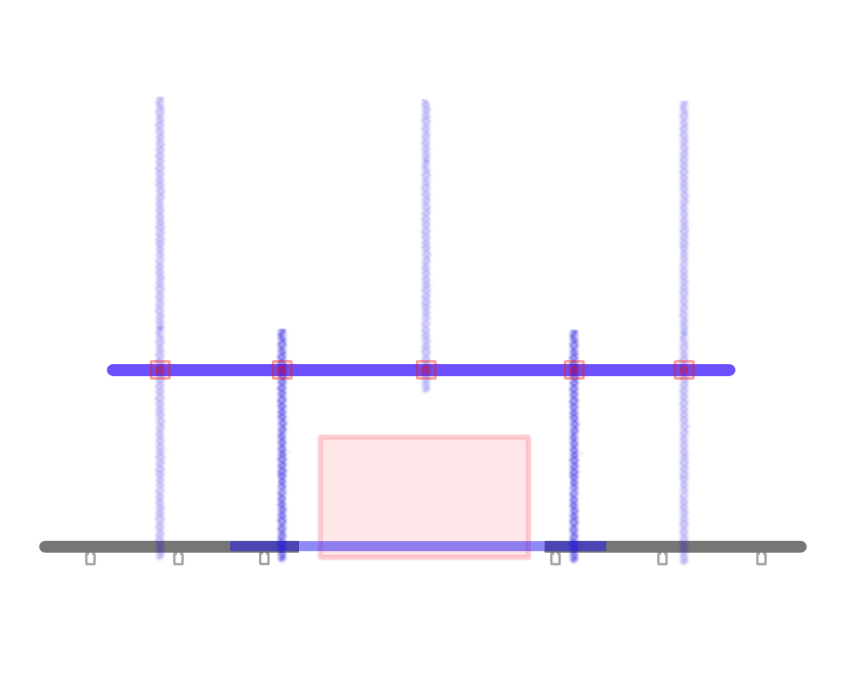

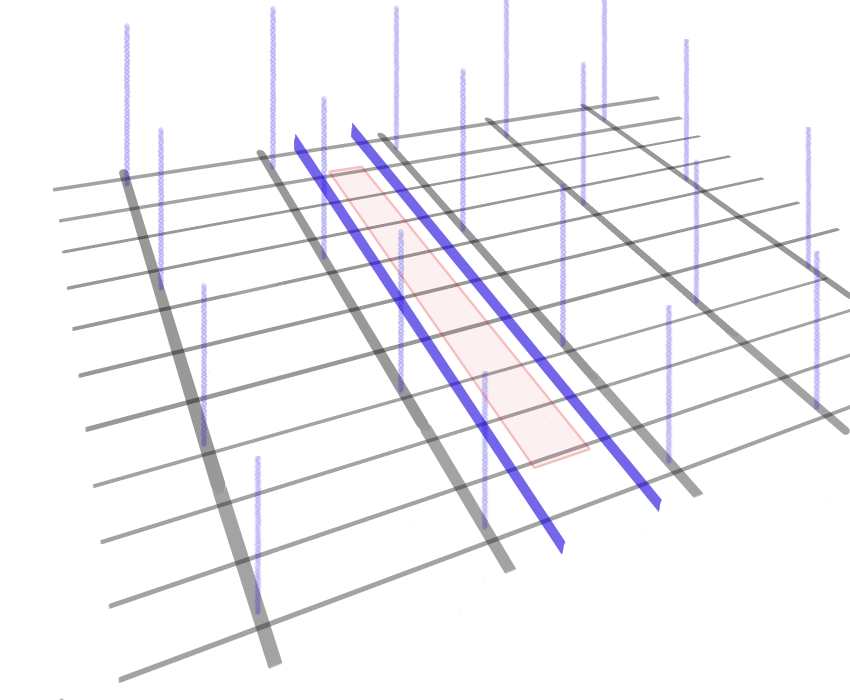

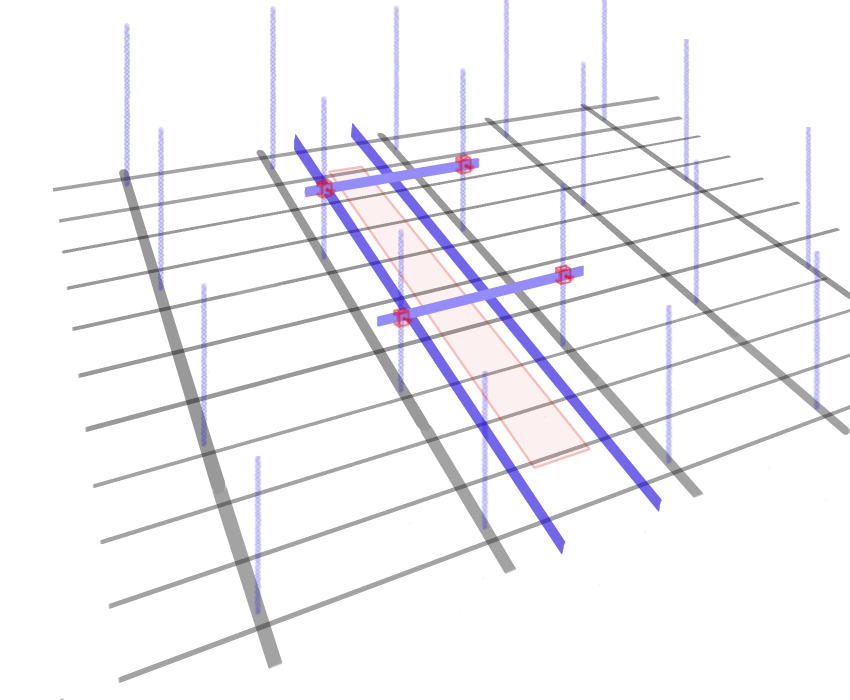

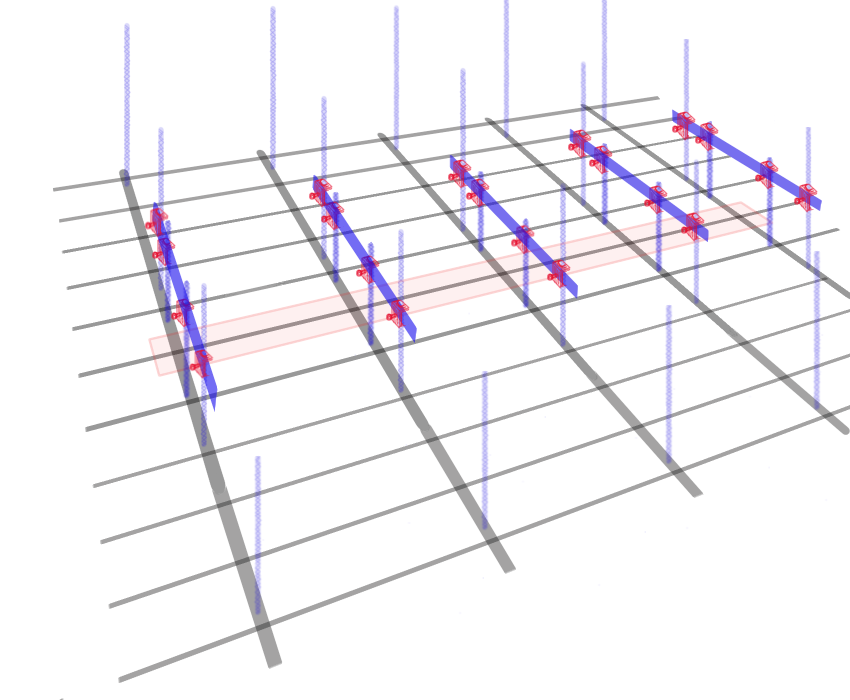

バーのみを切る開口の場合

バーのみを切るパターンの開口が簡単で補強しやすい状態です。

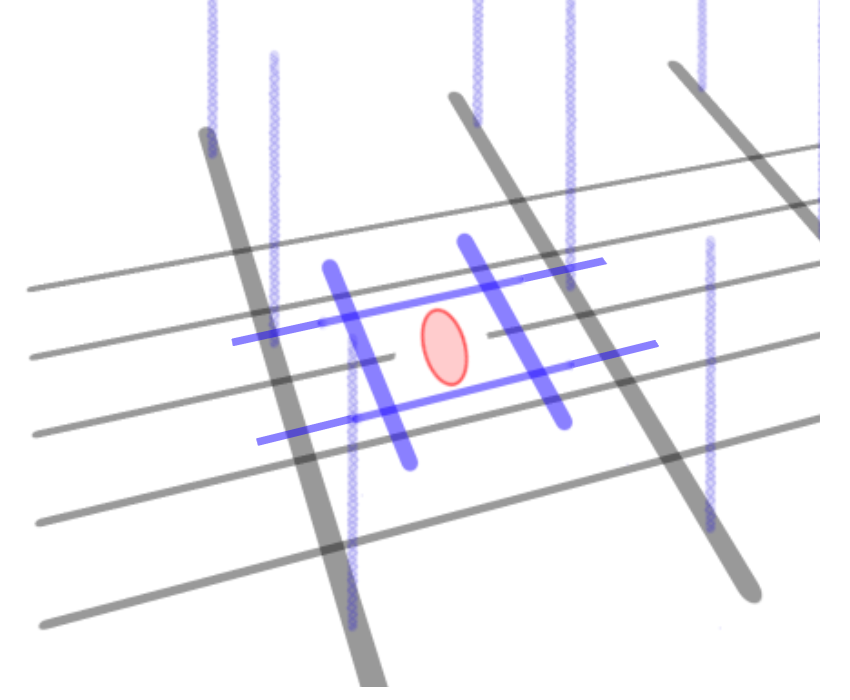

上図のように切られるバーの位置から150mm以内で、切られるバーから1本両隣のバーまでチャンネルを仕込み、その後開口の両脇にバーを仕込んだら完了です。

バーのみを切られる開口では他にも下図のようなパターンがあり、それぞれ必要な位置を補強していきます。

もっと広い範囲の開口に関しては後の方で解説します。

チャンネルを切る開口の場合

チャンネルが開口の位置に被るパターンでは、チャンネルの切断によって隣同士のボルトが900mm程度の間隔を保持できなくなった場合やチャンネルの持ち出しが300mm以上になった場合、さらに上図のように開口でチャンネルが切断されることによって残ったチャンネルを吊っているボルトが1本のみになってしまう場合は下図のようにボルトを増し吊りして補強します。

チャンネルを切る場合の開口でも900mm程度の間隔さえ守られていればボルトの増し吊りを省略して施工される場合もあるので確認してから施工しましょう。

ボルトを増し吊りする方法としては吊り元によってやり方が変わりますが、スラブならアンカーを打つ、C鋼などで組まれている葡萄棚や木造の場合であれば梁などに 適切な金具を使用してボルトを追加して吊ります。

ボルトを追加したい位置の上部の状況によってはチャンネルホルダーなどの金具を使用してボルトを追加した方が良い場合もありますので、その場に応じて適切な方法でボルトを吊りましょう。

チャンネルホルダーを使用する際は開口部分に取り付けられるものに干渉しないようにしてボルト間に渡すチャンネルの高さを調整します。

チャンネルホルダーなどの部材を使わない場合は溶接で施工する場合もあります。

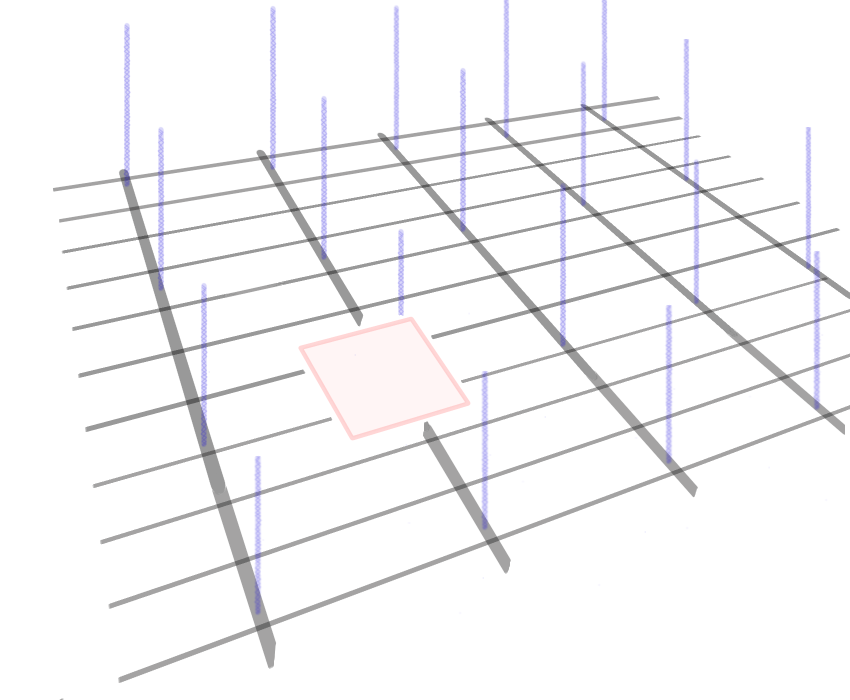

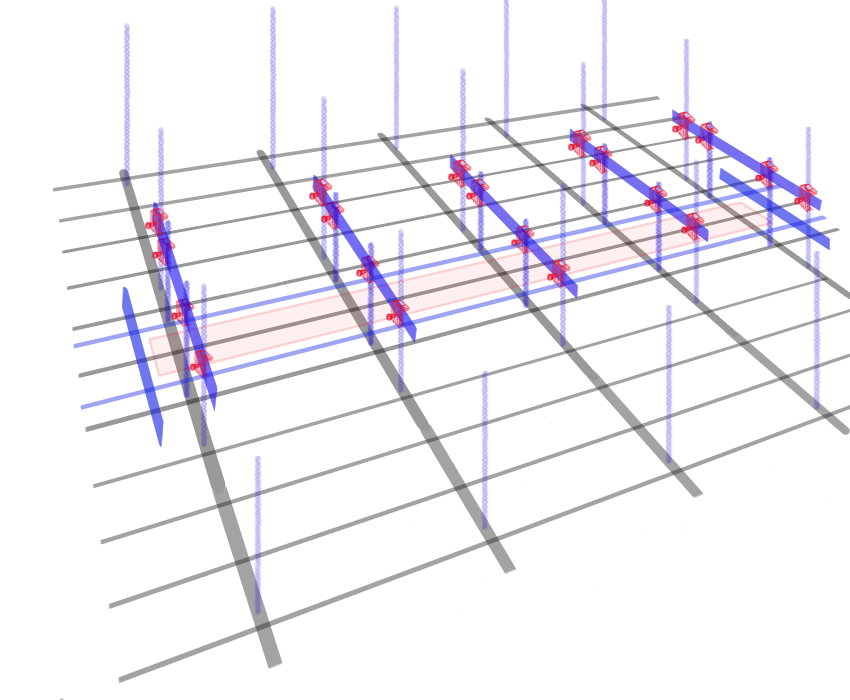

下図が開口の一例です。

このように開口を設けたい場合でチャンネルホルダーを使用した補強を行うと下図のようになります。

横から見た図で補強の手順を解説します。

初めはこの状態から

開口を設けたい位置

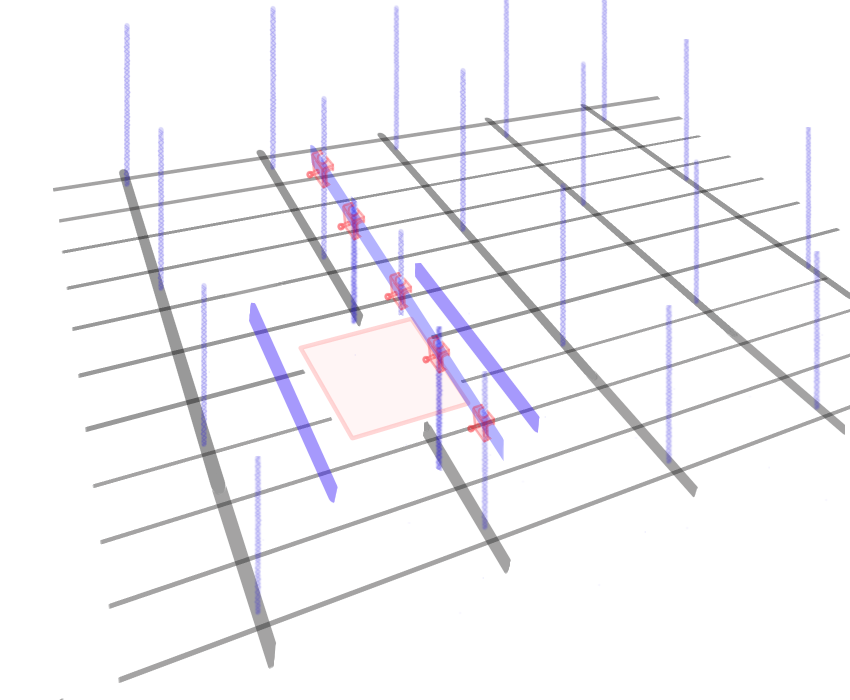

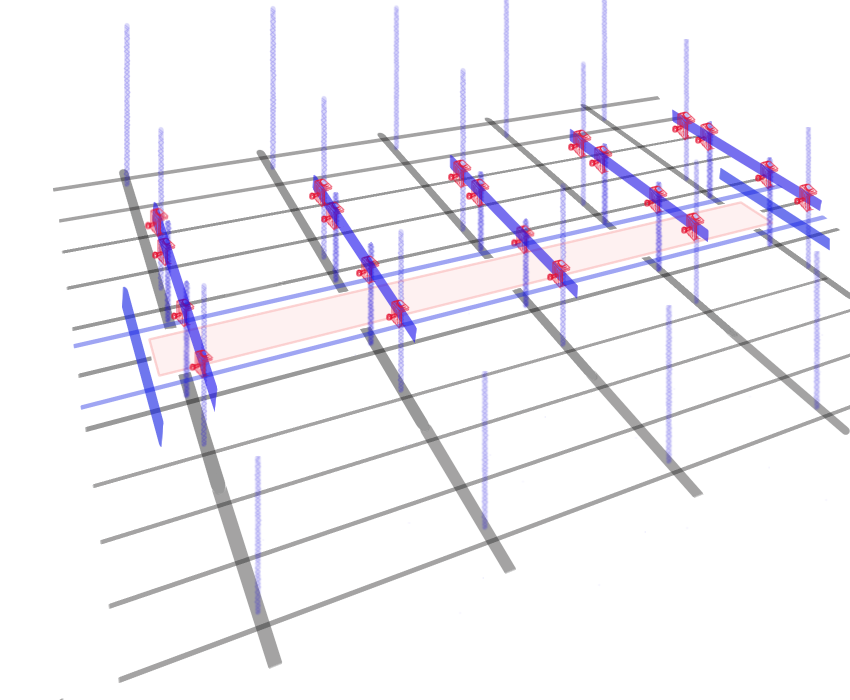

開口補強を行う際は補強されてからチャンネルは切らないと開口周りの天井レベルがずれてしまう原因になるので最後にチャンネルを切断します。

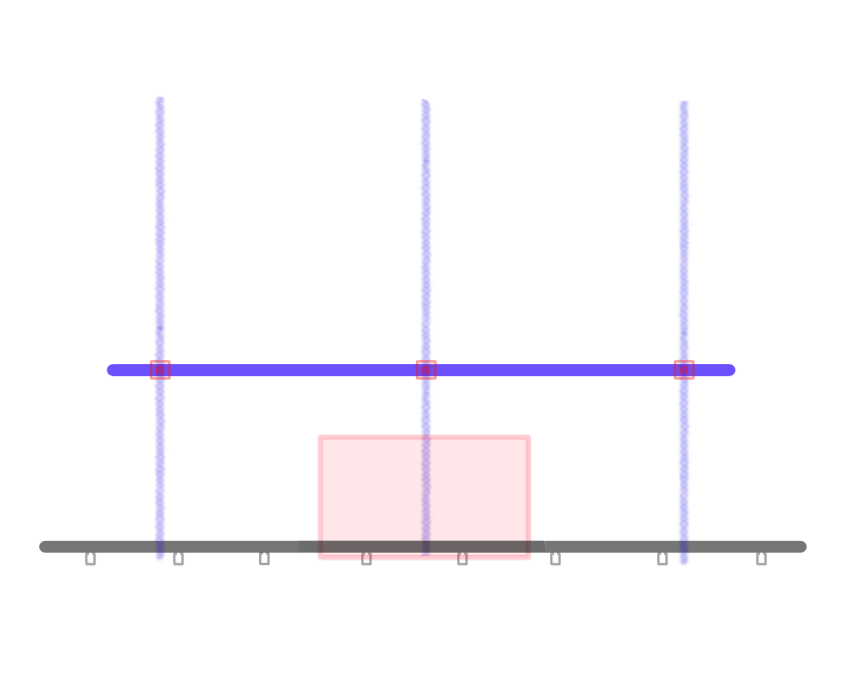

開口の位置を確認したら、初めにチャンネルホルダーを使用して天井内に設置する機器や器具配管やダクト、配線に干渉しないように水平にチャンネルを渡します。

次にチャンネルホルダーを使用して、開口の両脇にボルトを吊ります。

開口部分のチャンネルを切ってしまう前に、レベルが大きくズレてしまわないよう補強で吊ったボルトのナットは先に締めてレベルを合わておきます。

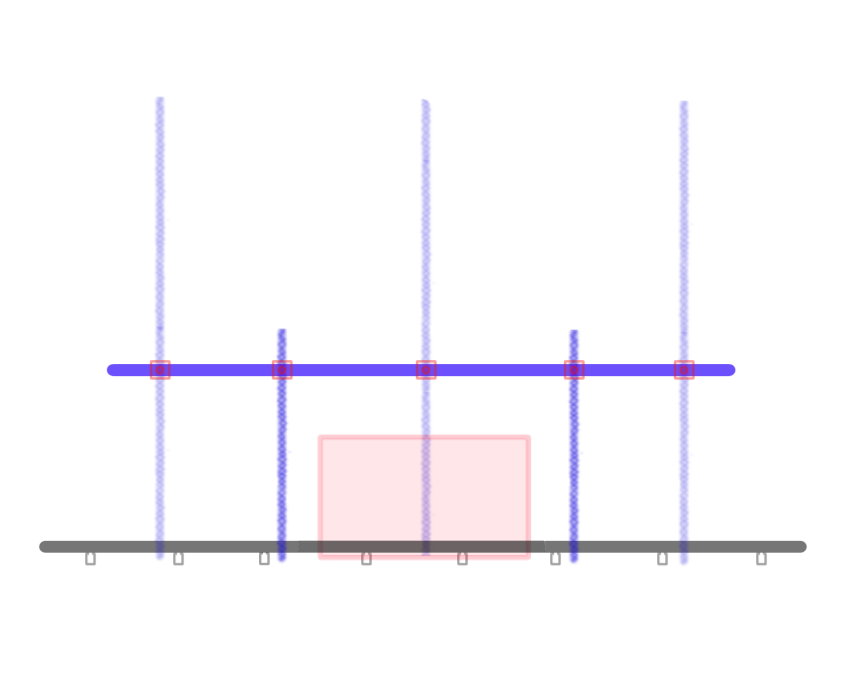

開口周囲にチャンネルやバーを渡して補強し、開口に干渉するチャンネルやバーと この場合はボルトも切断して開口補強は完了です。

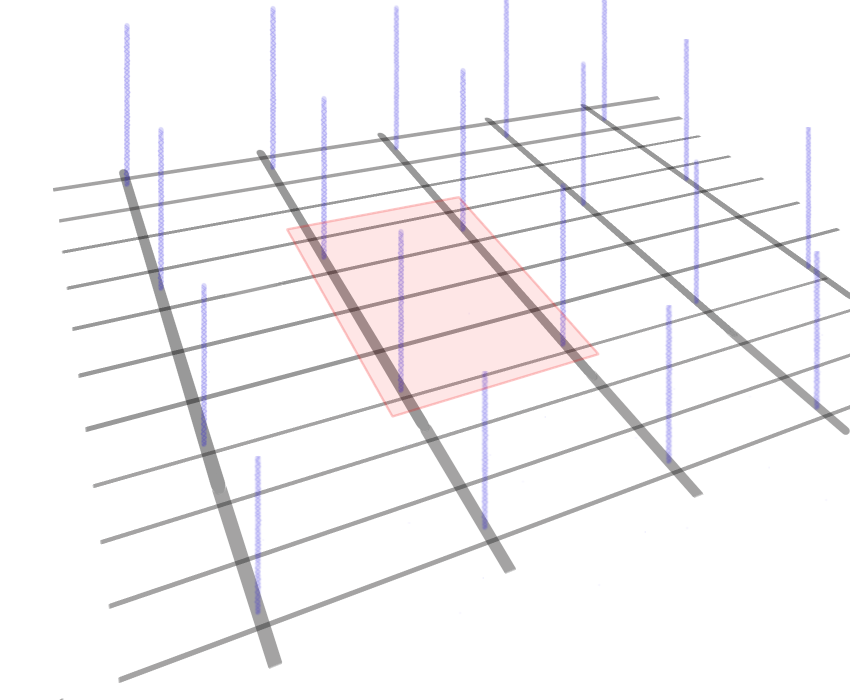

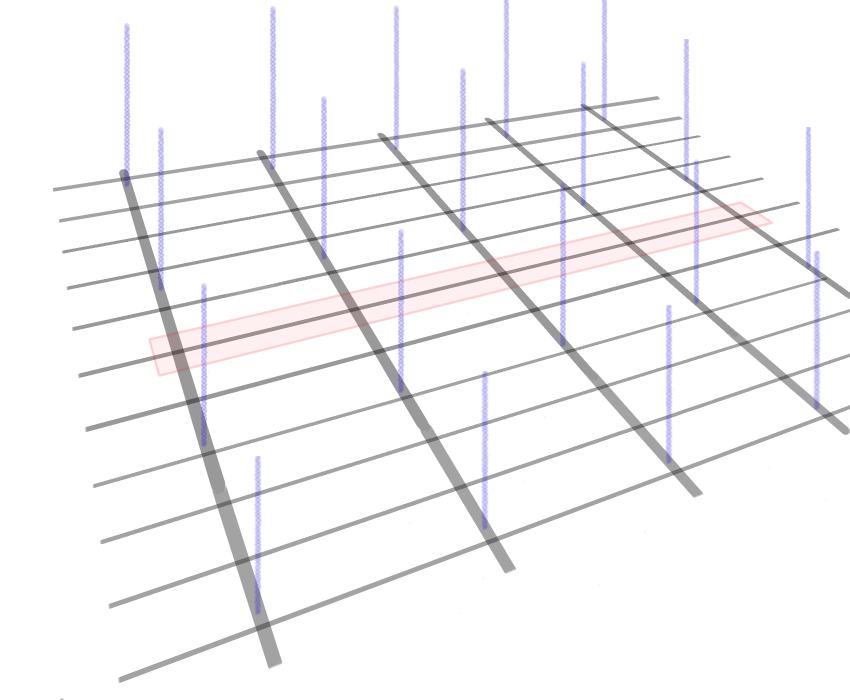

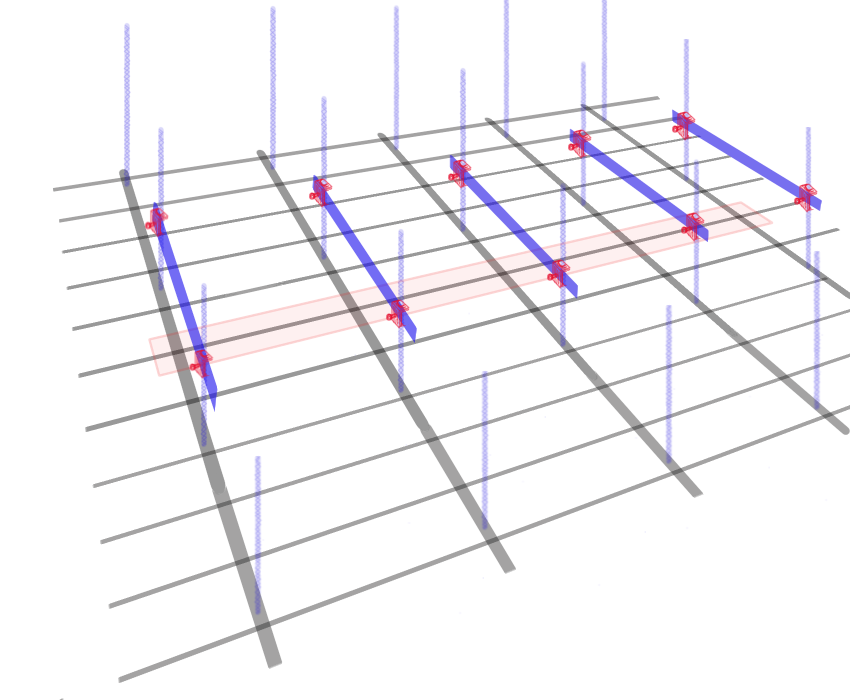

広い範囲の開口の場合

下図のような広い範囲で開口される場合の例です。

広い範囲で開口されるパターンでは補強で渡したチャンネルと切断されるチャンネルの端部から300mm以内をボルトで吊ります。

次に開口の両脇にバーを渡して最後に開口範囲のチャンネルとバーを切って不要なボルトを抜いたら完了です。

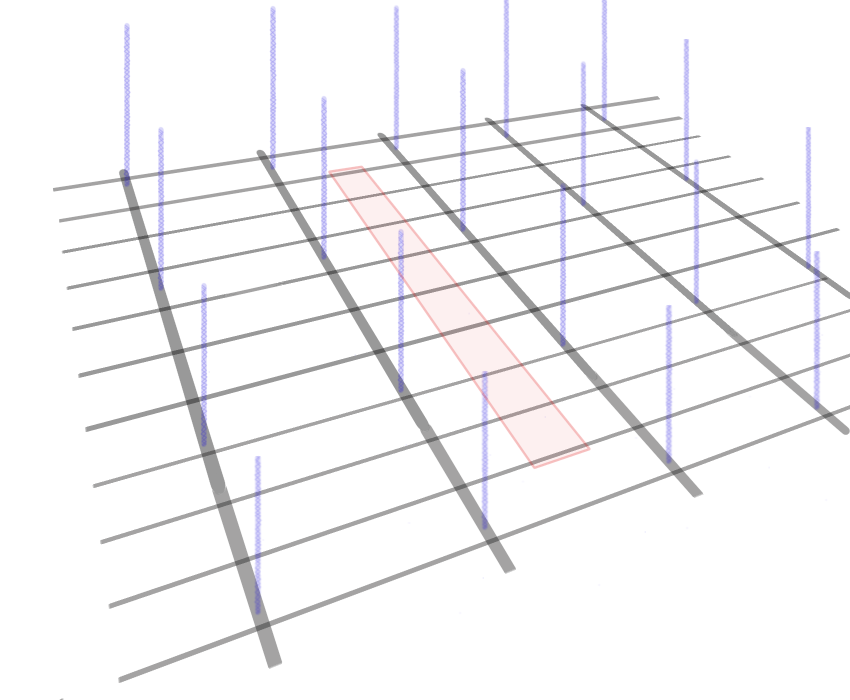

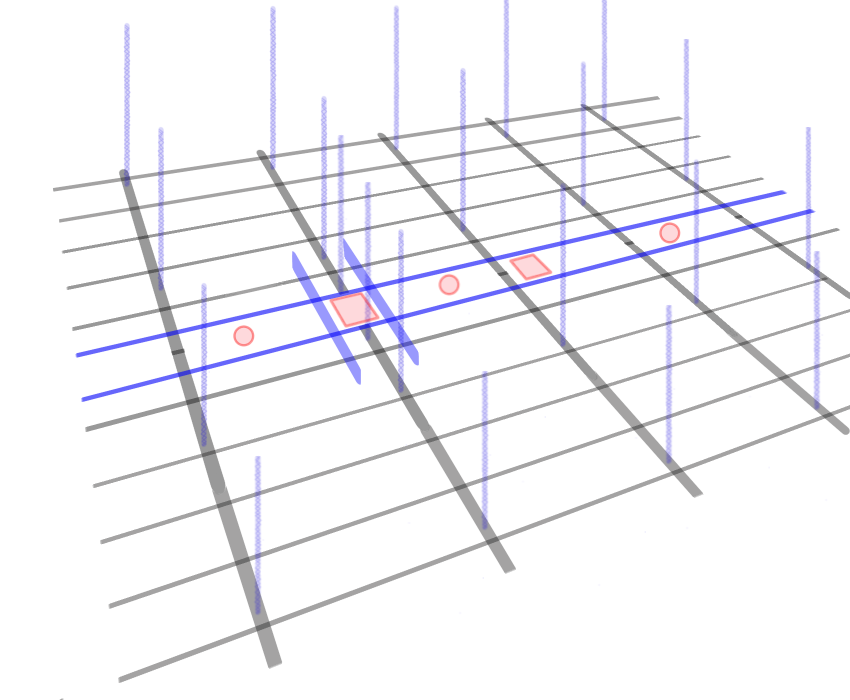

長い開口の場合

長い範囲で開口が続く場合の開口補強です。

バーを切られる場合の長い開口補強

バーを切られるパターンの長い開口補強の方法です。

初めにバーの持ち出しが150mm以内になるようにチャンネルを渡します。

長い範囲開口で天井が別れると、天井が別々に揺れ動いてしまうので それを防ぐためにチャンネルホルダーを使用して隣り合わせのボルトを繋いで一体化させます。

チャンネルホルダーで渡したチャンネルから補強で渡したチャンネルをボルトで吊って、開口の両脇にバーを渡します。

最後に開口部分のバーを切断したら完了です。

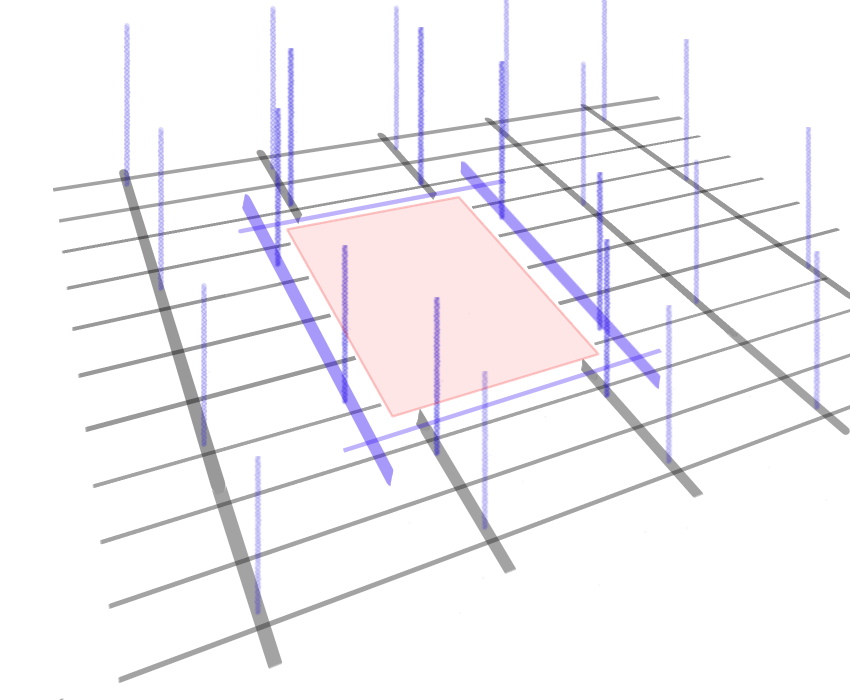

チャンネルを切られる場合の開口補強

次にチャンネルを切られるパターンの長い開口補強の方法です。

長い範囲でバーを切る場合と同じ様に、チャンネルホルダーを使用して開口両脇のボルトをチャンネルで繋ぎます。

繋いだチャンネルからチャンネルホルダーを使用して開口の両脇にボルトを吊り、開口部分のチャンネルを切断してもレベルがズレないようにハンガーのナットを締めます。

開口周囲を補強します。

補強が完了したら、開口範囲のチャンネルとバーを切断します。

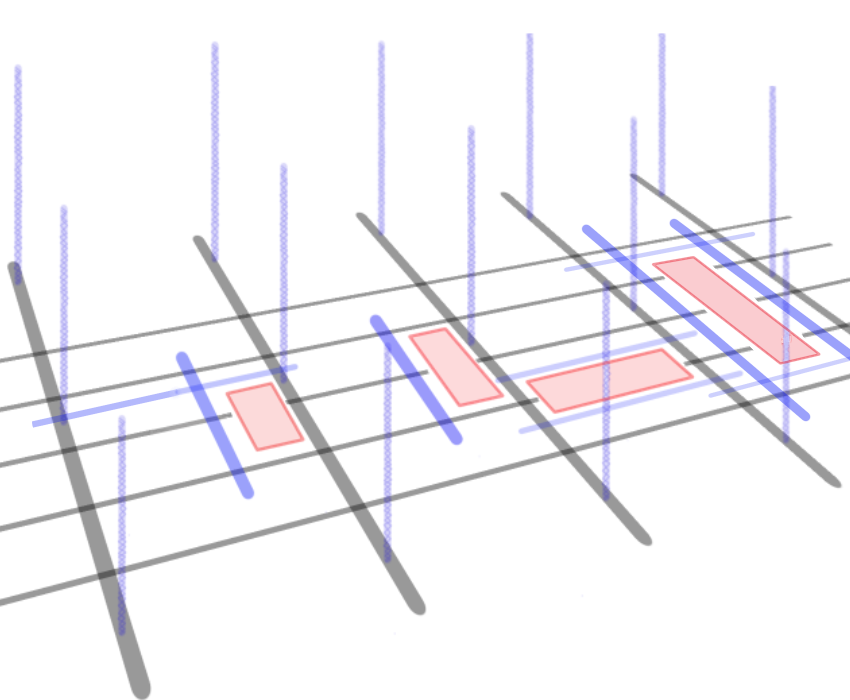

開口が続いていく場合

連続して開口が続いて行く場合の補強では個別に補強するのではなく、まとめて補強した方が綺麗でシンプルで丈夫で余分な材料も省けるように補強することができます。

個別に補強するとボードを貼る時もバーの位置がわかりづらくて大変です。

下図がまとめて補強した場合です。

余計にバーを切ることなく、最小限の材料で開口補強が行えます。

ボードを貼る際も細々とバーが入っていないのでかなり貼り易くなります。

開口の幅が広く両脇を補強しても バーのピッチが規定を超えてしまう場合にはこの方法ができません。

開口で動かしたいバーがボードのジョイント部に来るダブルバーだった場合も この方法ができないので、個別に補強していく方法か もしくは下図のように真ん中のダブルバーを残したまま両脇の補強のバーも通してしまったり、やり方は様々です。

開口補強を行う際の注意点

開口補強の際に気をつけなくてはならないことがいくつかありますので確認していきましょう。

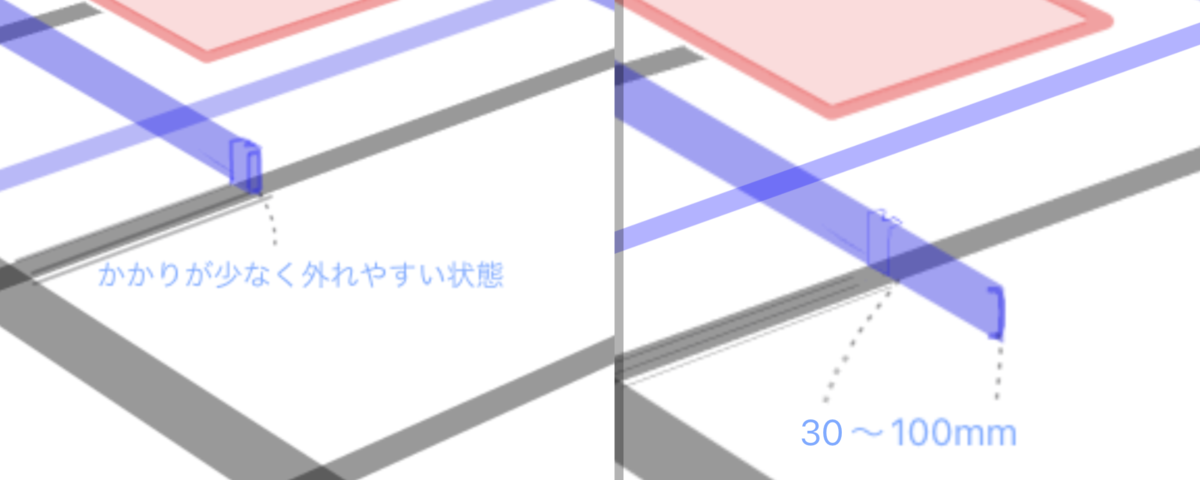

下図のようにバーをチャンネルに渡したりチャンネルをバーに渡す時にギリギリの状態でクリップを掛けるのではなく、30〜100mm程度長めに掛かるように補強すると良いでしょう。

開口補強にチャンネルホルダーなどを使用する際も上記と同じで30〜100mm程度は余分に掛かるようにします。

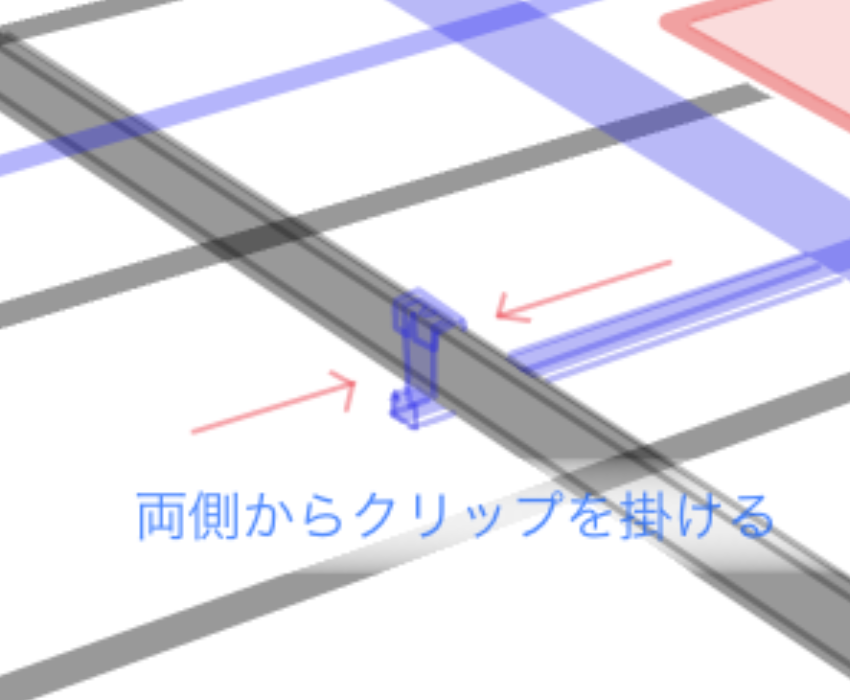

開口部分の位置関係で仕方なくギリギリにチャンネルやバーを渡す場合は外れにくい方向からクリップを掛けたり、下図のようにクリップを前後から二重に掛けたりして工夫すると より丈夫な天井となります。

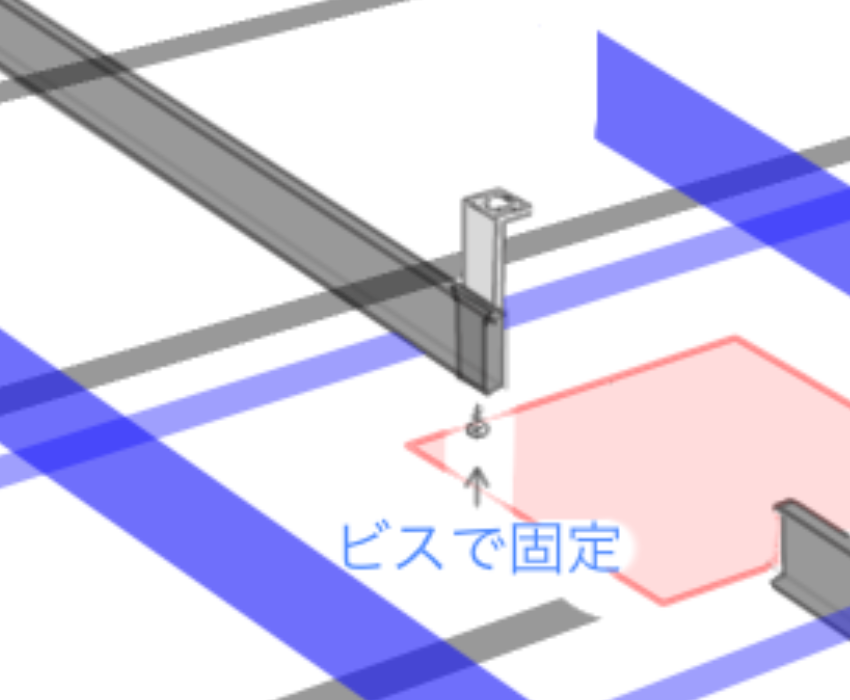

ハンガー付近のチャンネルを切った際は、チャンネルからハンガーが外れてしまうのを防ぐために ハンガーをチャンネルにビス固定します。

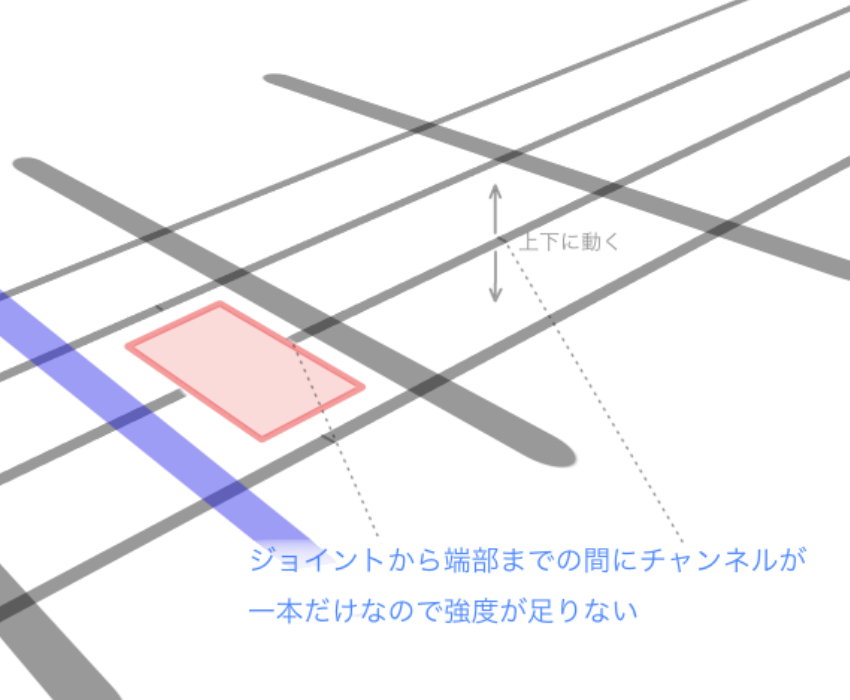

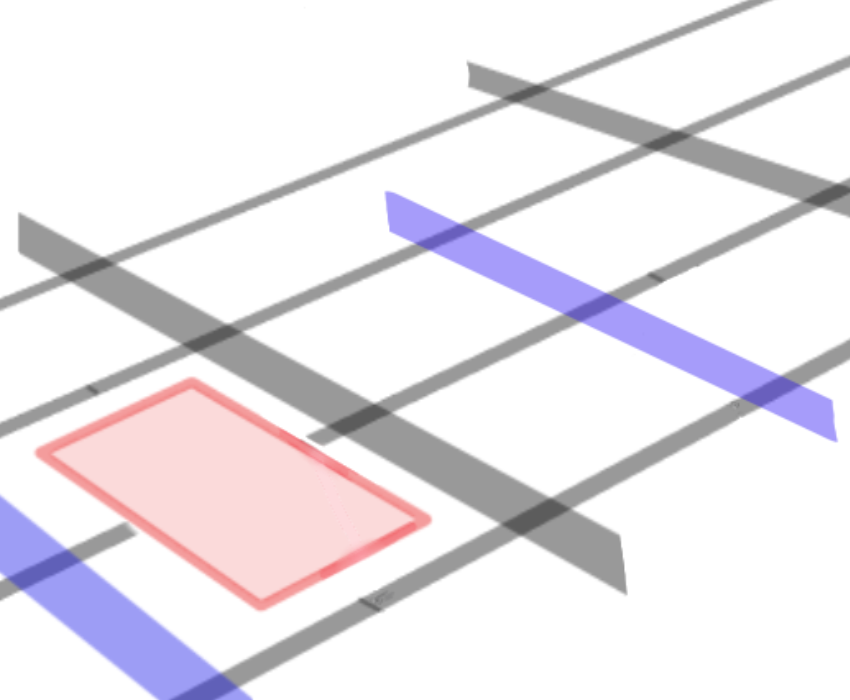

バーのジョイント付近で開口があった場合、下図のようにバーが弱くなります。

ジョイント付近のバーを切る場合は チャンネルを掛けて補強するか、バーのジョイントの位置を切ってチャンネルを2本跨ぐようにズラして補強しましょう。

終わりに

開口補強はその場に応じて様々なやり方が要求される作業なので、より補強しやすく、より丈夫なように、よりボードが貼りやすく、よりシンプルにと結構やりがいのある作業です。

天井が何枚貼りなのか 何を貼るのかによっても変わってきたりします。

例えばスクエアトーンなどの有孔ボードなら留られる位置に限りがありますし、素地貼りで仕上がるのであれば補強のバーの位置もきっちり通して補強しなくては貼り上がった時に見た目にばらつきが出て格好悪くなってしまいます。

沢山のパターンを経験し、他の人の開口補強をみて学んだり、自分で作業する中でマスターしていきましょう。

初めの方でも書きましたが、施工を行う際の前提として 現場で施工要領が指示されている場合、その条件を満たす施工を行わなければ間違った施工となるので確認してから作業を進めましょう。

それでは今回はここまでです。

ここは違う、ここはもっとこうしたら良さそうなどアドバイスがあればぜひコメントやXで教えてください。

最後まで読んでいただきありがとうございました!