今回はライニングの組み方を解説していきます。

ライニングとは何か

まず初めにライニングとは何かを確認していきましょう。

建築でいうライニングとはトイレや洗面台の給排水の配管を隠し、スッキリ納めるためにある見た目がちょっとした棚のようなふかし壁のことです。

ちなみに設備屋さんが言うライニングは配管内の表面処理のことを指す言葉でもありますので、頭の片隅に置いておきましょう。

下地を組む際は単なる直線の間仕切りよりも技術的には少し難易度が上の作業になります。

と言うのも床から天井までの下地と違ってそのほとんどは、床から1000mm〜1500mm程度で組むものが多いので、控えを設けて強度を高める必要があったり高さや幅の調整をしつつ固定し 組み上げなければならない下地なので見た目よりも少し手間がかかります。

それでは、組み方の解説をしていきます。

ライニングの墨出し計算

墨出しから順番に行きます。

(※ここで言う墨出しとは基準墨や壁から計算し、レーザー墨出し器やスケールを用いて印を付けて、墨つぼや定規を使用して 直線を床や部材に出す作業のことを指します。)

ライニングの墨出しは幅・奥行き・高さの3つがあります。

注意点としては正面左右と上部、使用する材料の厚みの差し引きを間違えないように計算し墨出しを行うことです。

では図面を見ていきましょう。

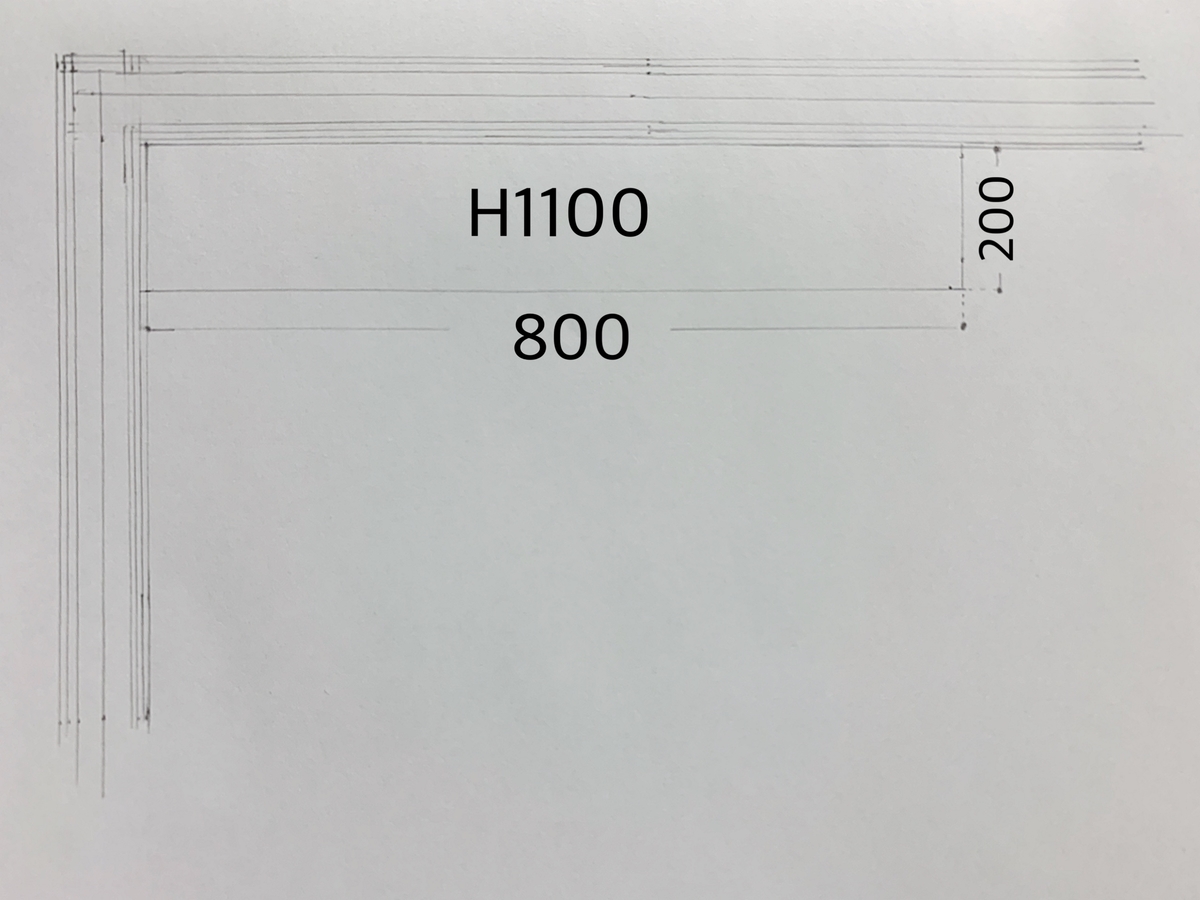

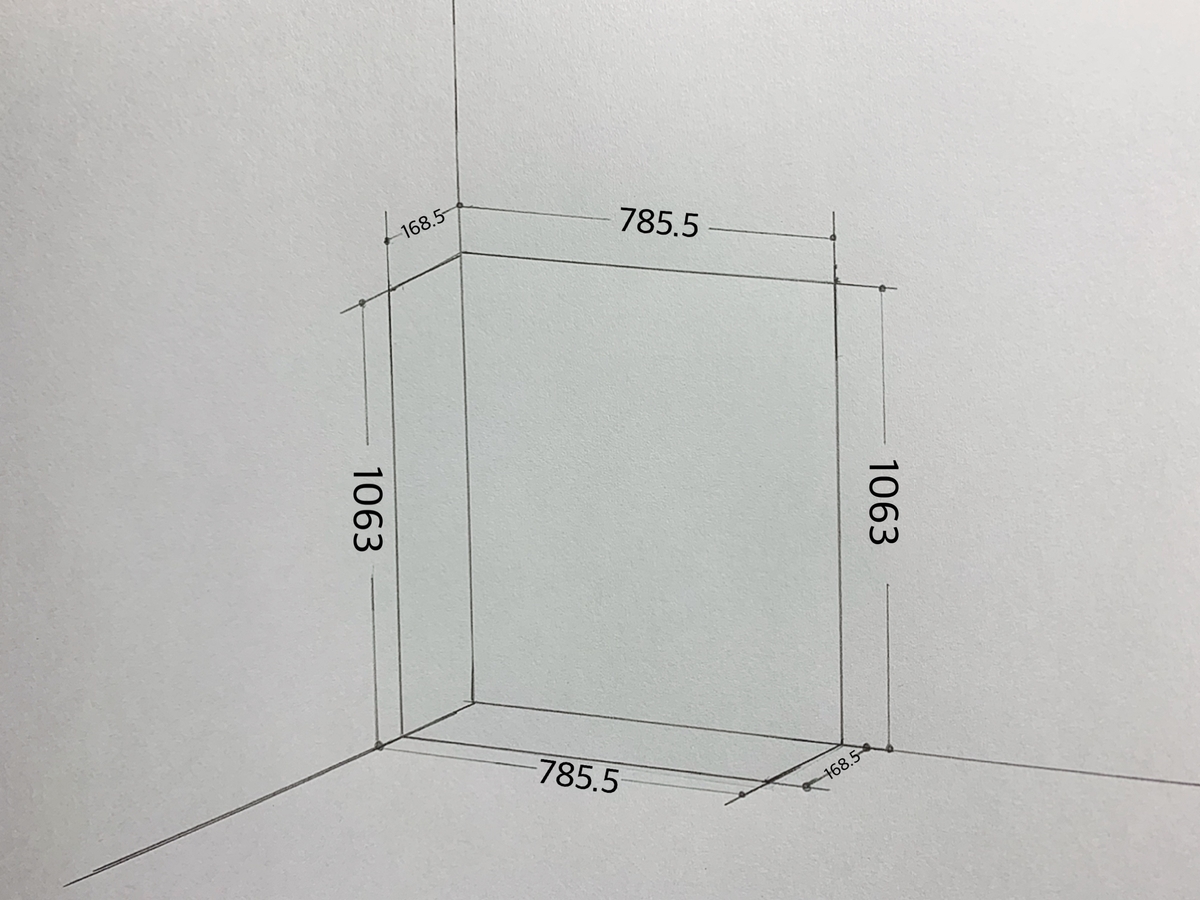

上図が平面図です。

平面図では部屋に対しての位置と壁から天板の正面と側面までの寸法、FL±0から天板上端までの寸法を読み取ることができます。

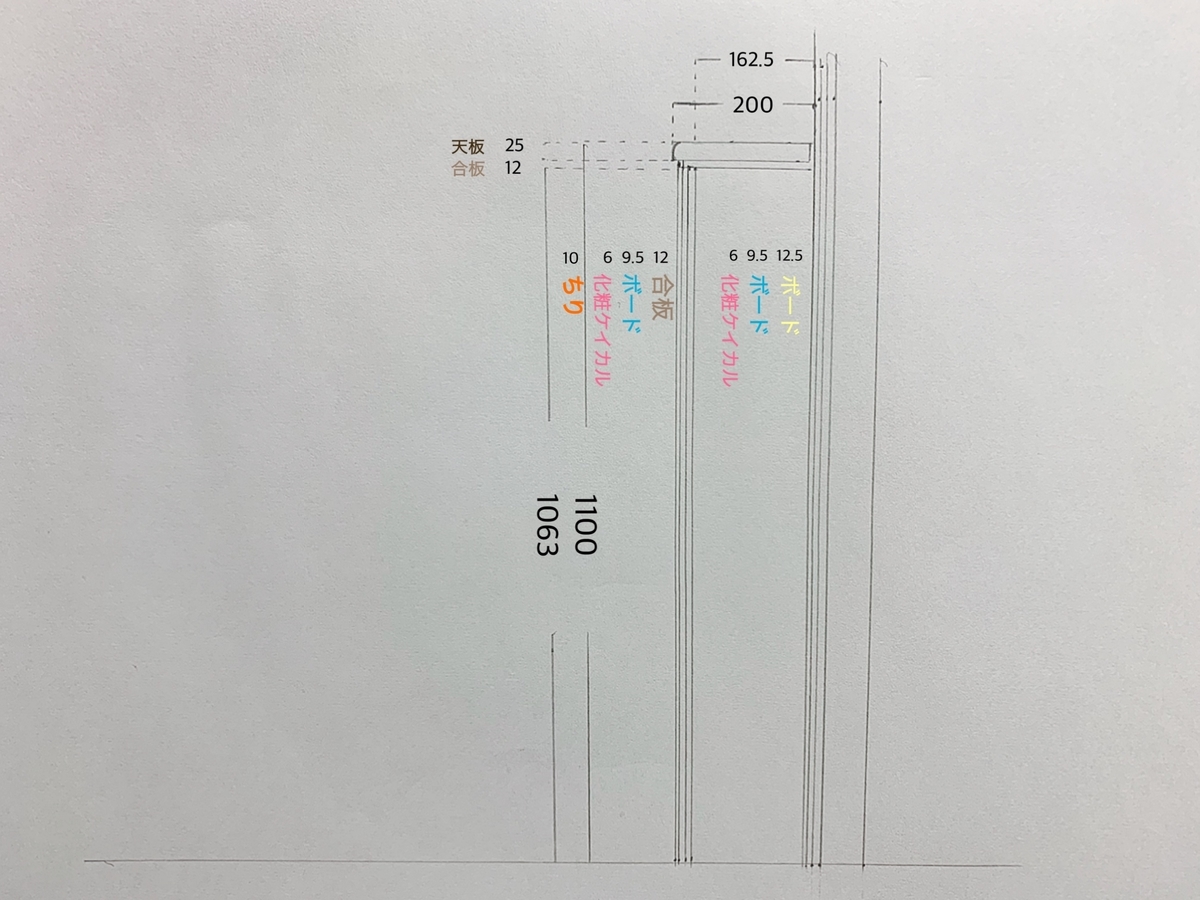

そして、それに加えて下のライニングの詳細・断面図等を確認します。

殆どの場合は、上図のように軽鉄までの寸法や 記載されている数値が何の部材の厚みなのかは書かれていないことが多いです。

仕上げ表など、詳細としてまとめて書かれているものと別になっている場合は照らし合わせながら確認しなくてはなりません。

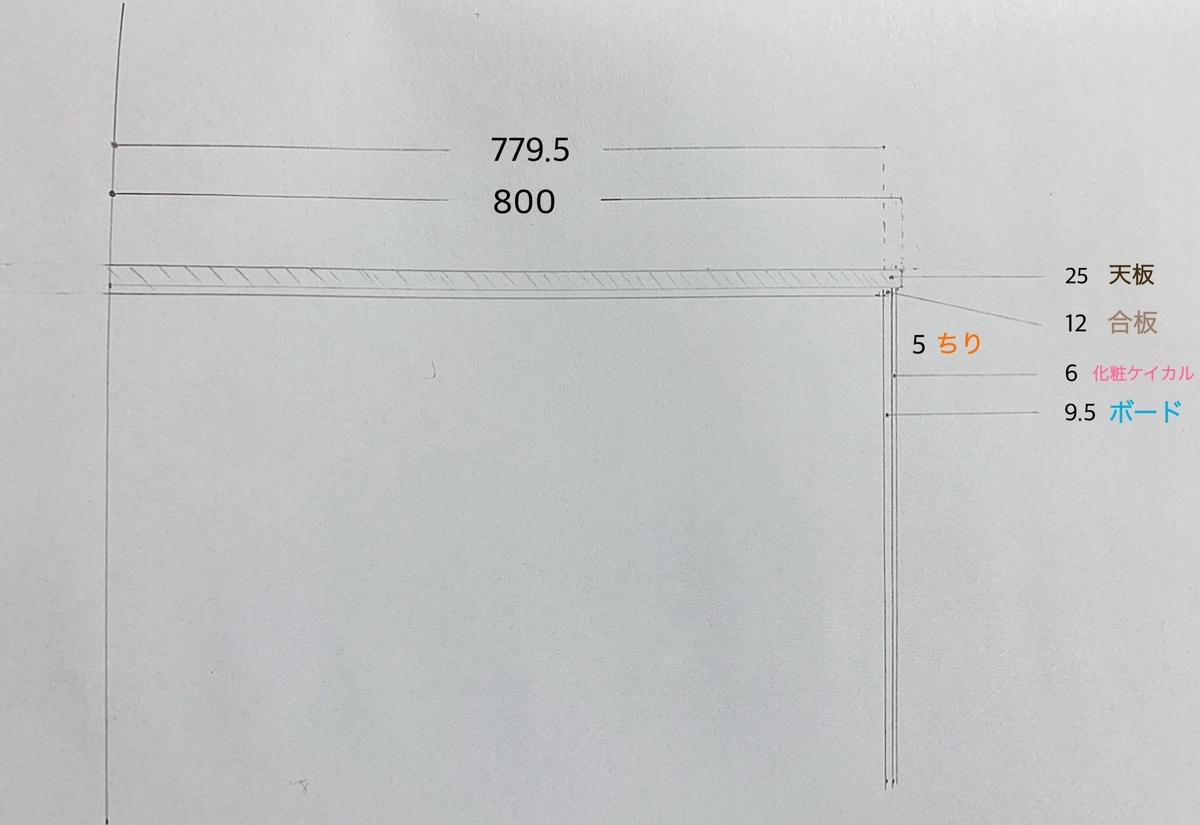

図面を見て貼り材の厚み、天板上端までの厚みを確認し計算します。

上図の場合だと正面は合板12mmと石膏ボード9.5mmと化粧ケイカル6mmと ちり10mmで37.5mm、側面はボード9.5mmと化粧ケイカル6mmと ちり5mmで20..5mm。上部は合板12mmと天板25mmで37mmです。

基本的には図面に記載されませんが、正面と側面は化粧ケイカルを貼る際の両面テープと内装用ボンドの分で1mm程厚みを足して計算するともっと正確に仕上げることができます。

天板前面のちりが10mm、側面が5mmです。

天板の奥行きが200mm、幅が800mm、高さが1100mmとします。

ボードが貼られている段階で組む場合

ライニングを組む部屋の現状の壁はボード12.5mm+9.5mmまで貼ってあって化粧ケイカルはまだ貼られていない状態として進めていきます。

すると、幅は壁ボードから 幅-ちり-化粧ケイカル-両面テープ&内装用ボンド-ボード+壁側化粧ケイカル+両面テープ&内装用ボンド=壁ボードから軽鉄側面までの寸法。

800-5-6-1-9.5+6+1=785.5となります。

奥行きは壁ボードから 奥行き-ちり-化粧ケイカル-両面テープ&内装用ボンド-ボード-合板+化粧ケイカル+両面テープ&内装用ボンド=壁ボードから軽鉄前面までの寸法。

200-10-6-1-9.5-12+6+1=168.5となります。

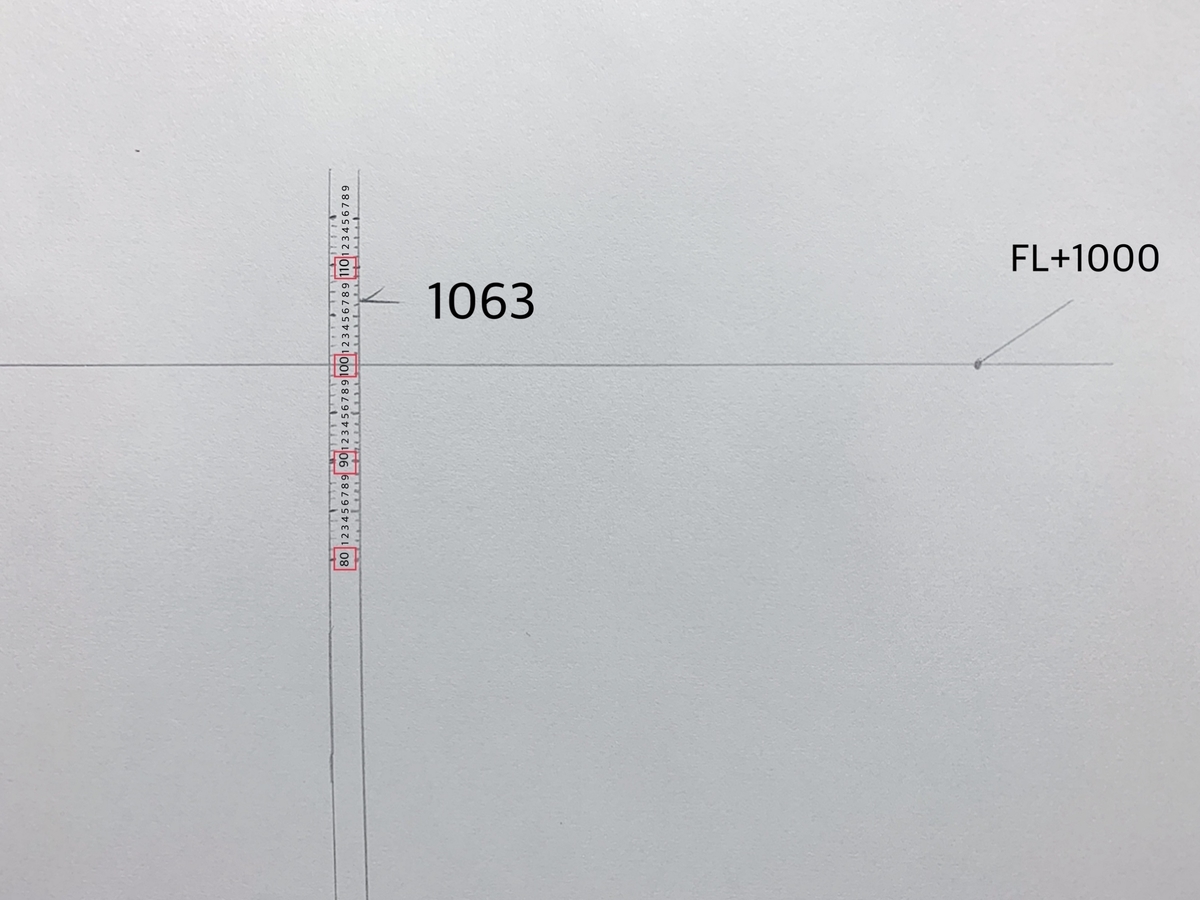

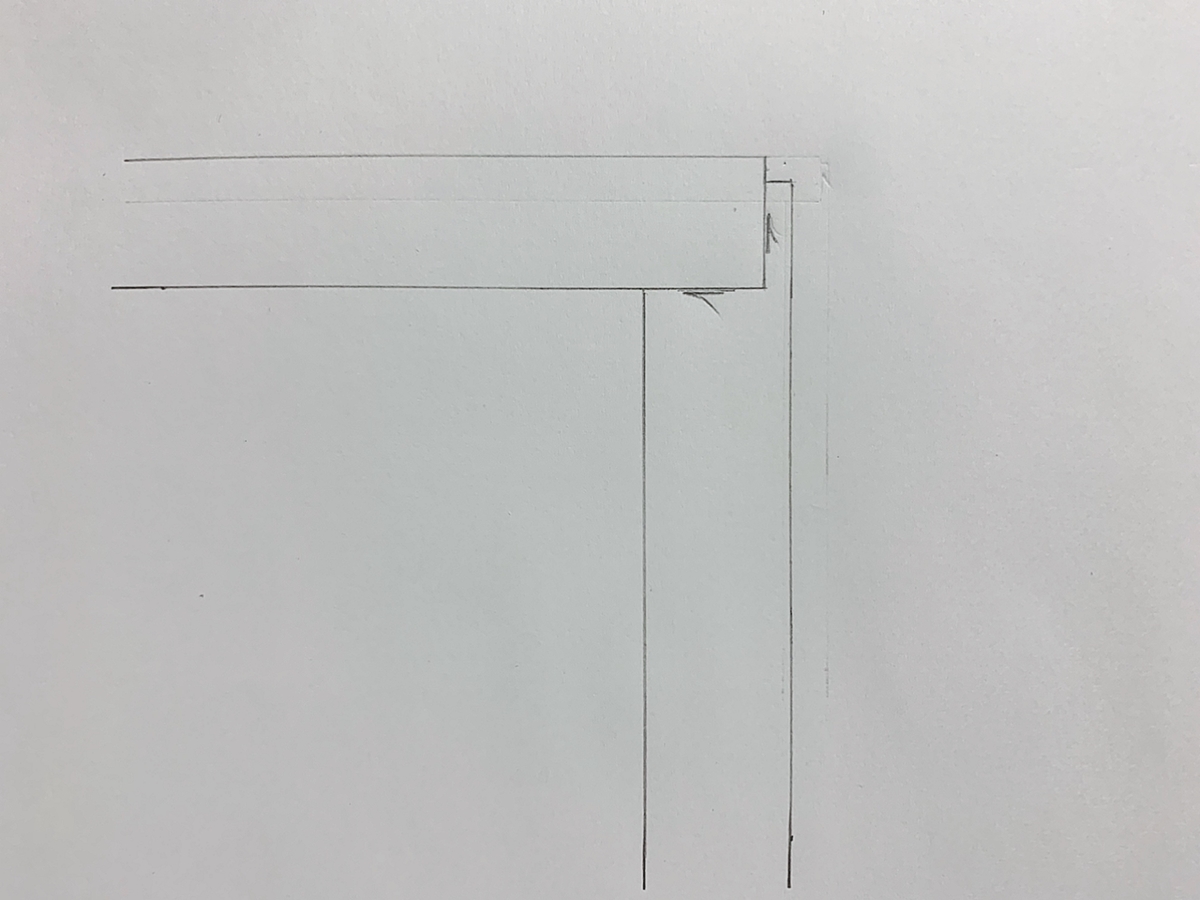

次に高さの墨を出します。

FLの基準墨からレーザーを使用してライニングの位置に移します。

FL+1000mmにそのままスケールの1000mmを合わせて、1100-25-12=1063mmの位置に印をつけて墨を出します。

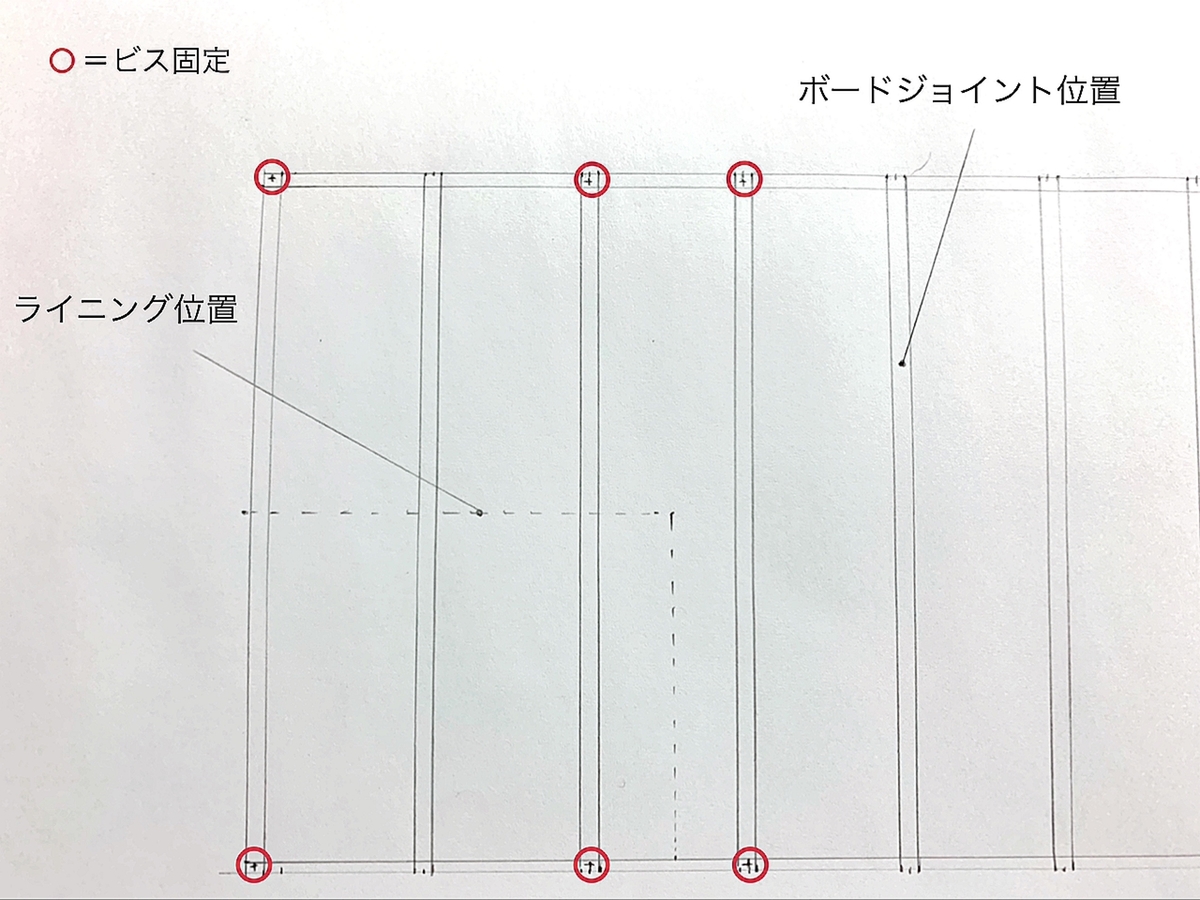

全て墨を出し終えると下図のような状態になります。

これで墨出しは完了ですが、次にボードが貼られていない場合での解説もしていきます。

壁にボードが貼られていない段階で組む場合

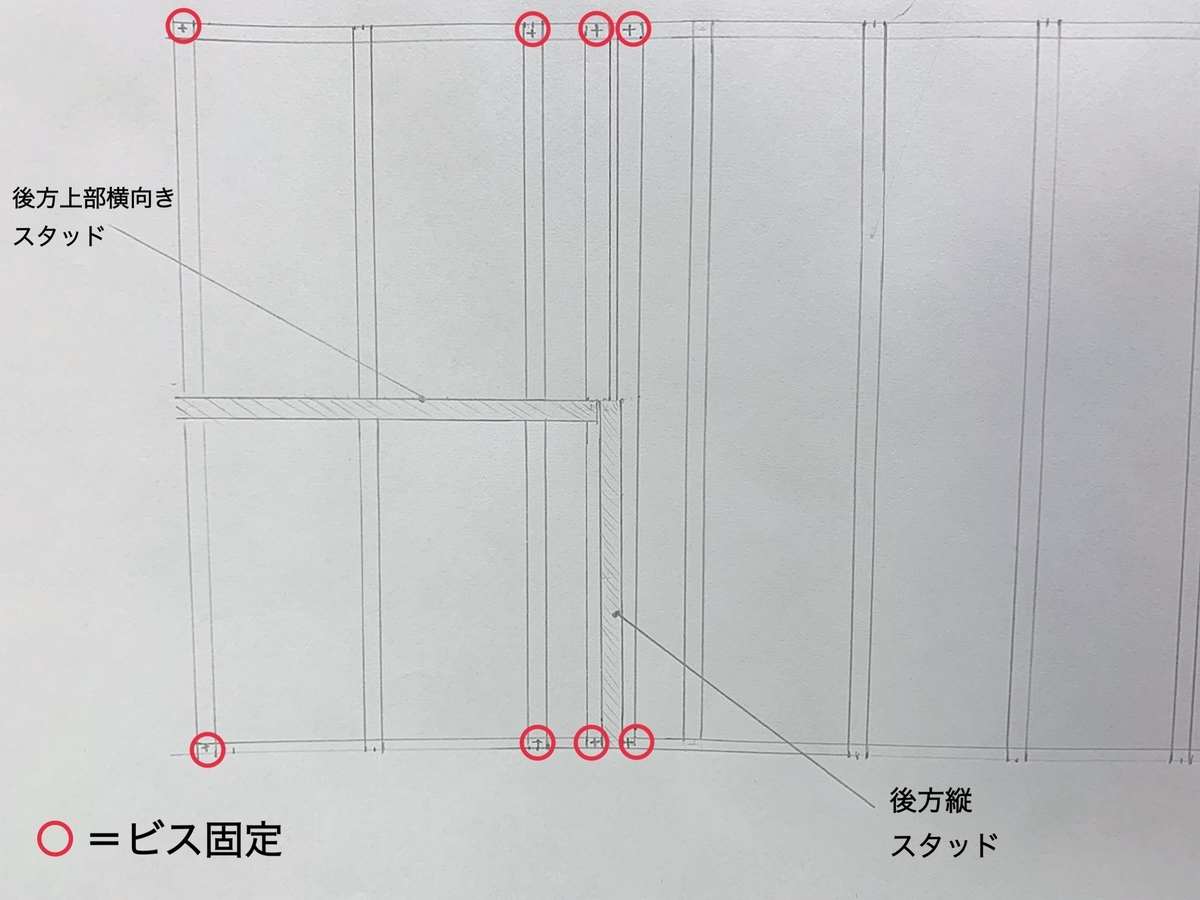

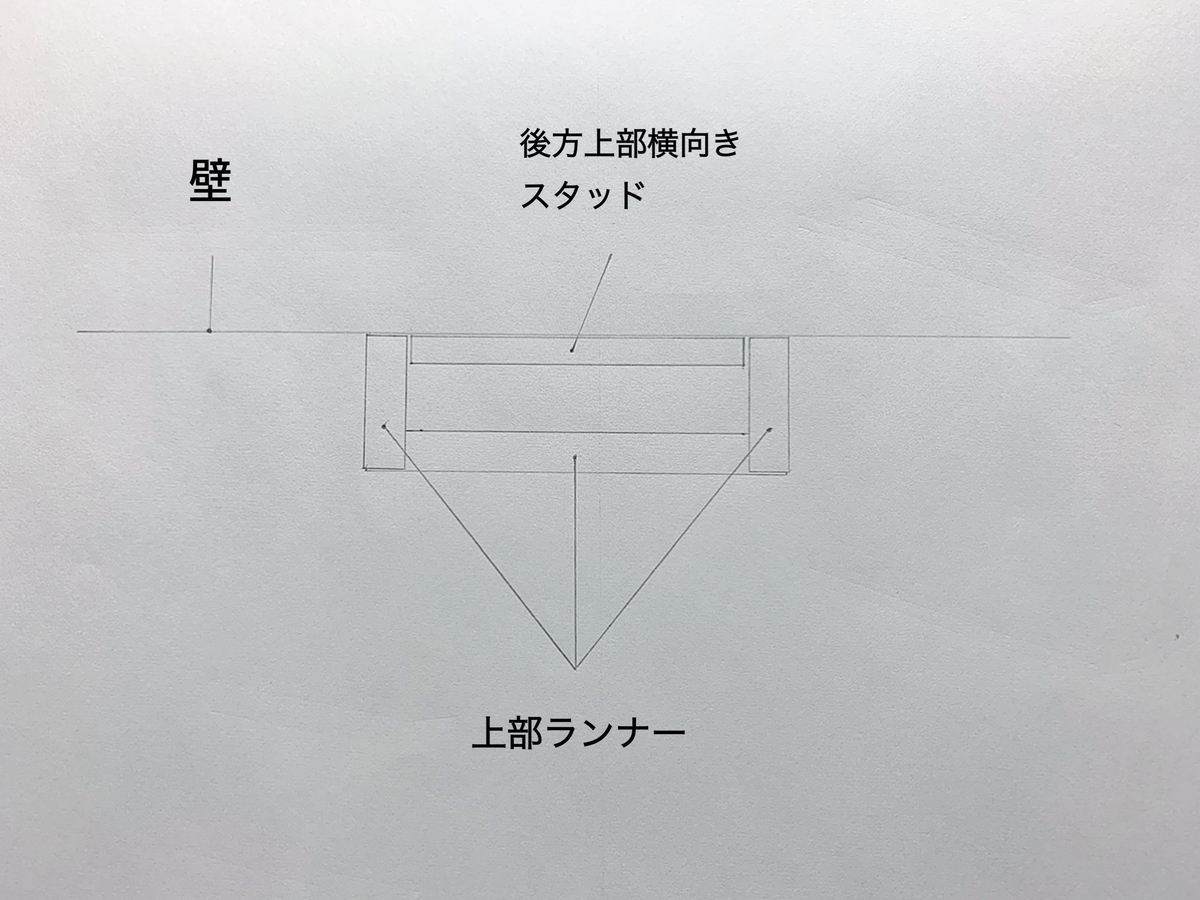

壁にボードが貼られていない段階でライニングを組む場合は、最良としてはライニングを組む事を考えて上図のようにスタッドを設置しておく事ですが、良い位置にスタッドがない場合がほとんどですので、墨を出せるように下地を追加します。

まず、壁のスタッドが左右に動かないように事前にスタッドの上下をランナーとビス固定しておきます。

(※場合によってはランナーとスタッドの固定を推奨していないこともありますので、設計者や現場の意向に従って施工してください)

この時、ボードのジョイント部に位置するスタッドは固定しないように注意しましょう。

ジョイント部のスタッドがわからない場合、詳しくは今後追記するスタッドの割付・ピッチに関する記事で解説します。

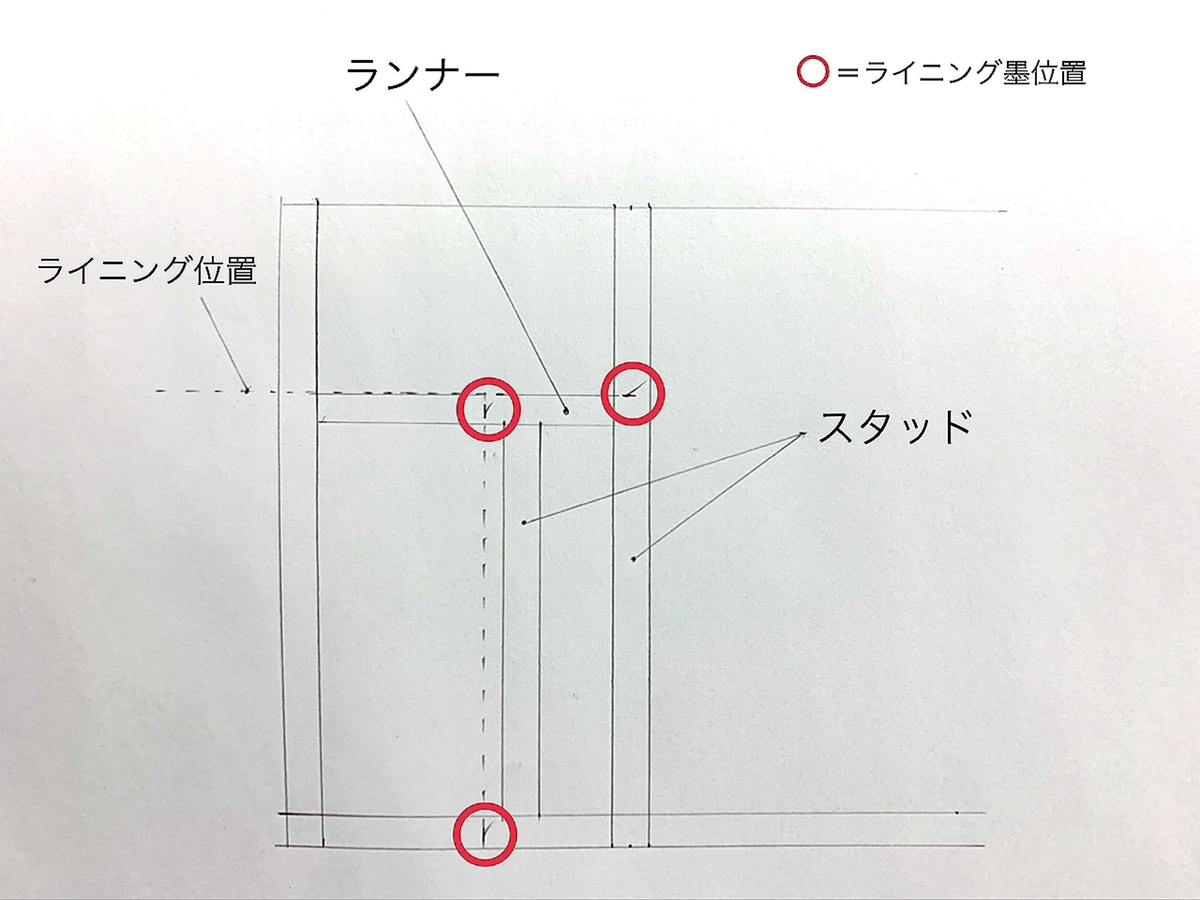

次に、墨の位置のスタッド間に下図のようにランナーを取り付けます。

取り付ける高さはライニングの墨を出す位置くらいに取り付けます。

さらに渡したランナーの所に壁を貼る際ボードが持ち出しにならないために、ライニングの外側にスタッドを立てます。

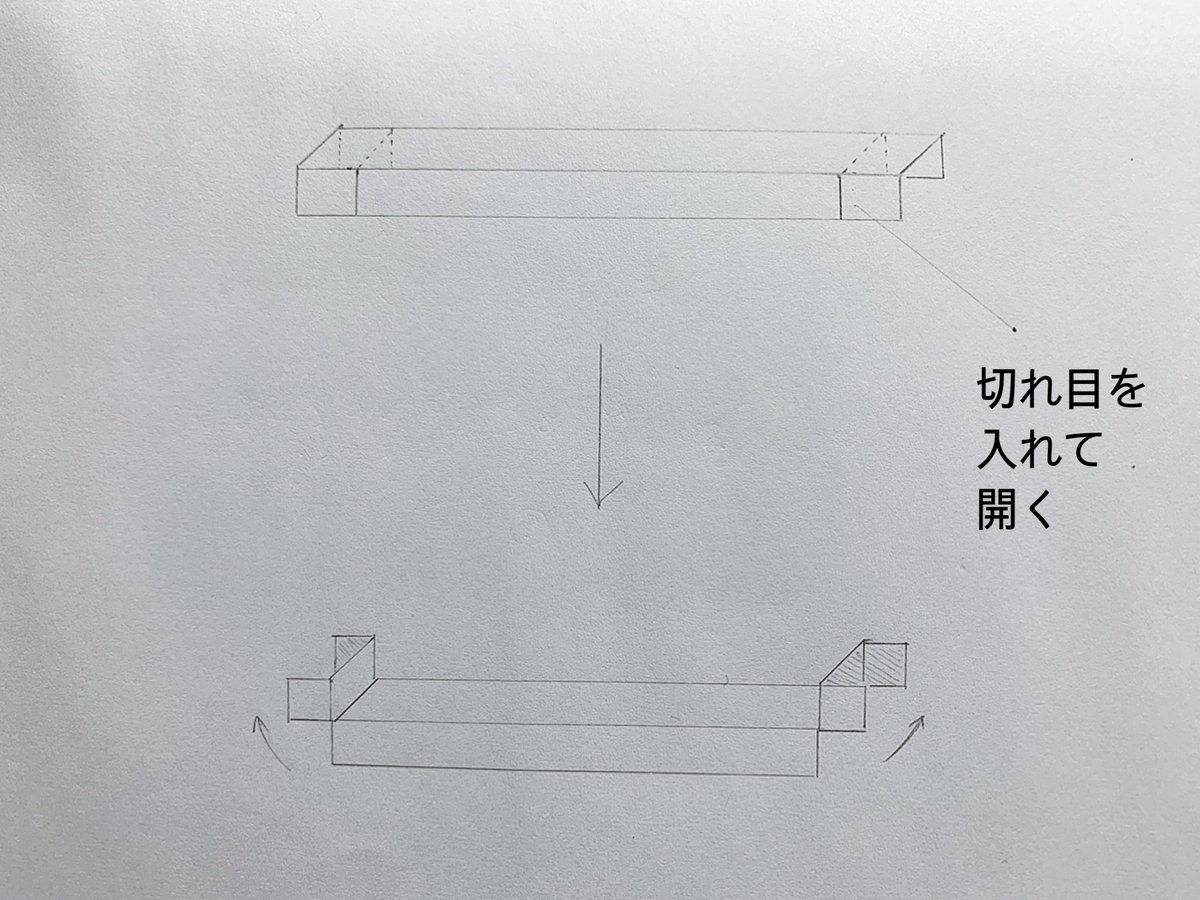

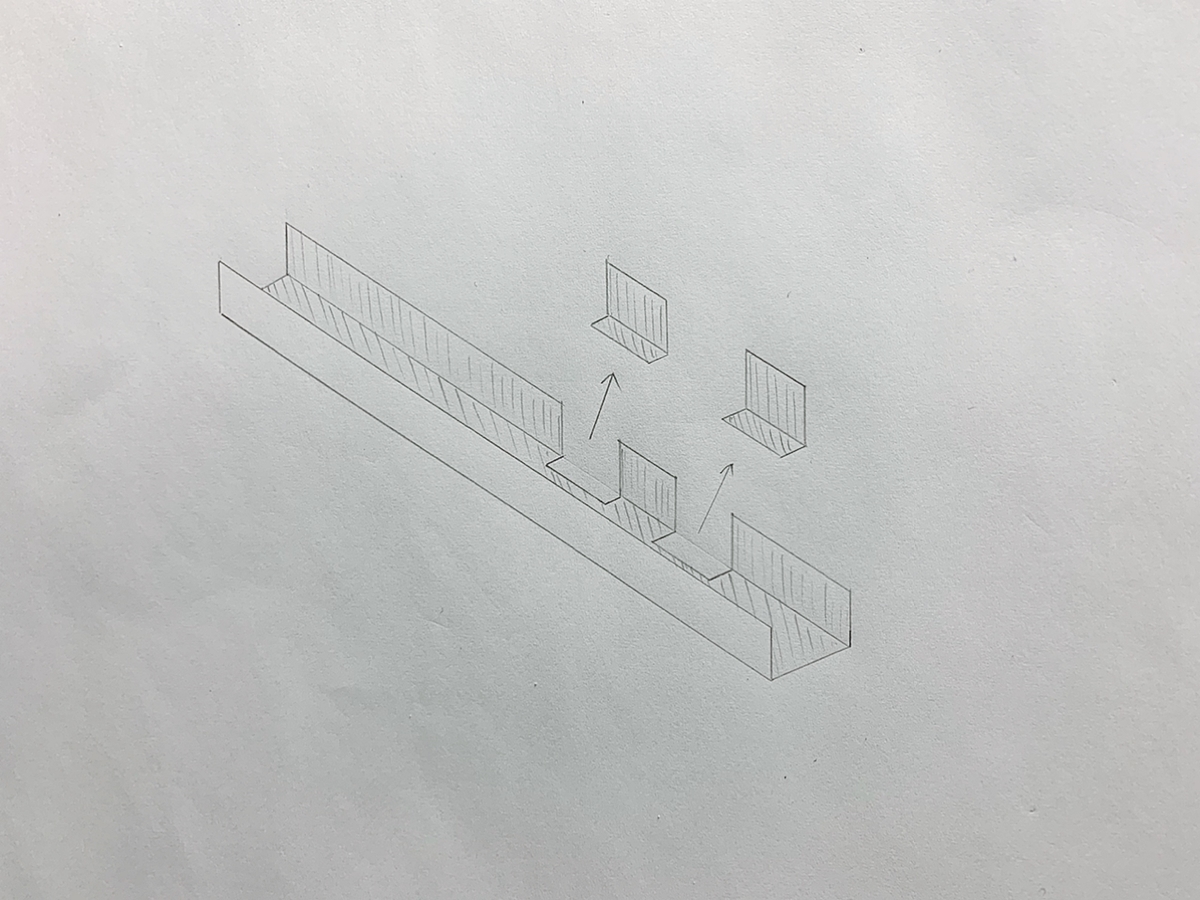

ちなみに、ランナーの渡し方としては下図のようにランナーに切り込みを入れてスタッド間に留め付けられるように加工します。

スタッド間にランナーを渡す方法はいくつかパターンのやり方がありますが、ここでは上図のやり方で進めていきます。

その他の方法も別の記事で今後紹介していきます。

墨を出せるように下地を組んだら計算間違えの無いよう印を出して墨出しをして完了です。

ライニングをどのように組むか

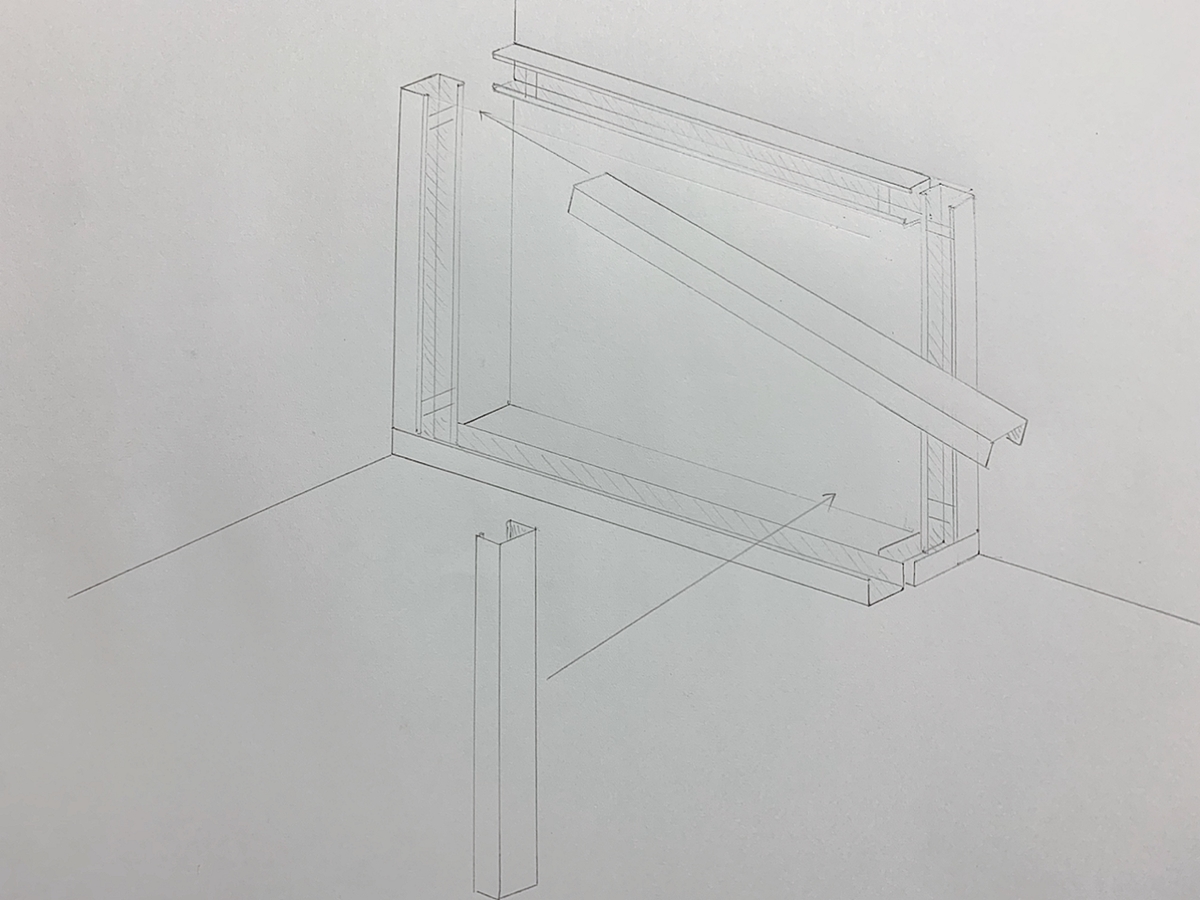

次に、ライニングをどう組み上げるか解説していきます。

組み方は人によって様々で、いくつも組み方がありますが一例として捉えてください。

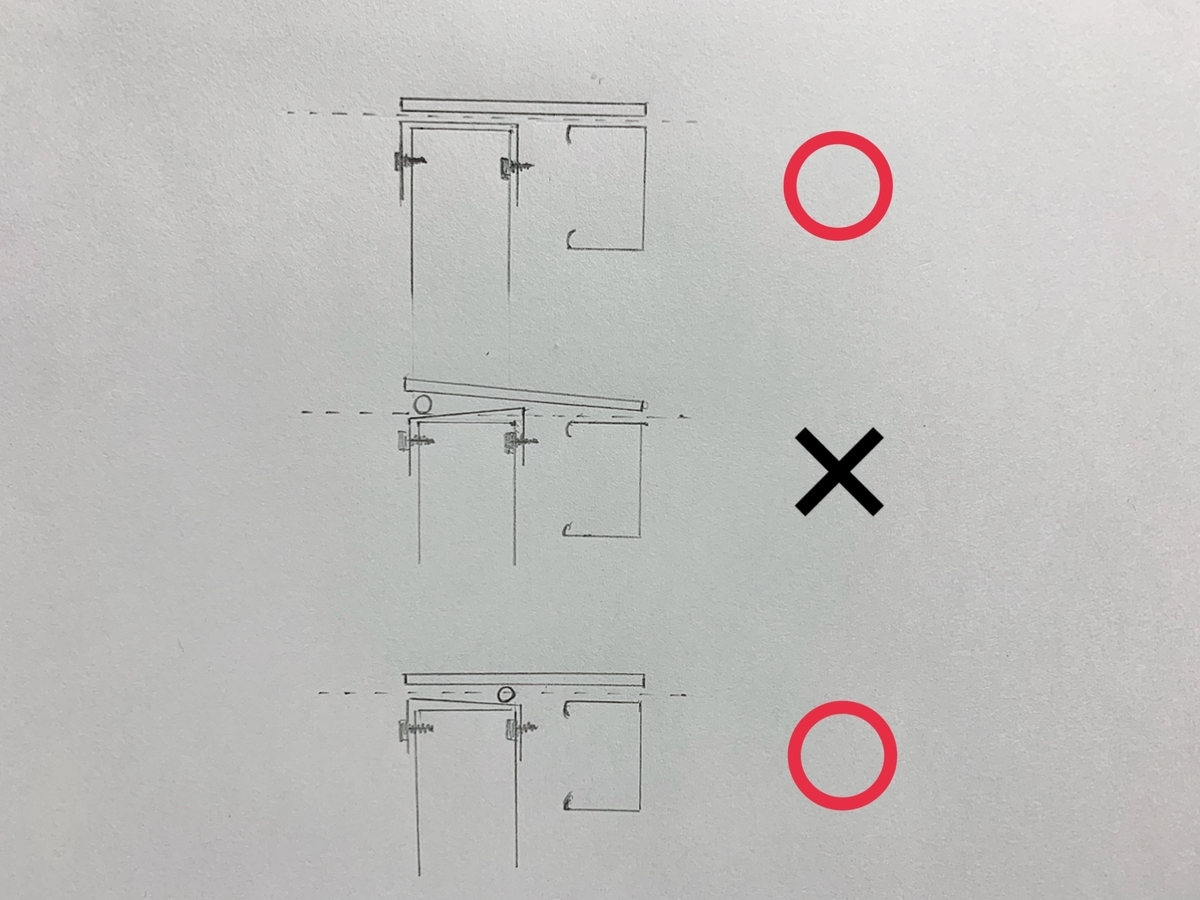

①片側壁の場合

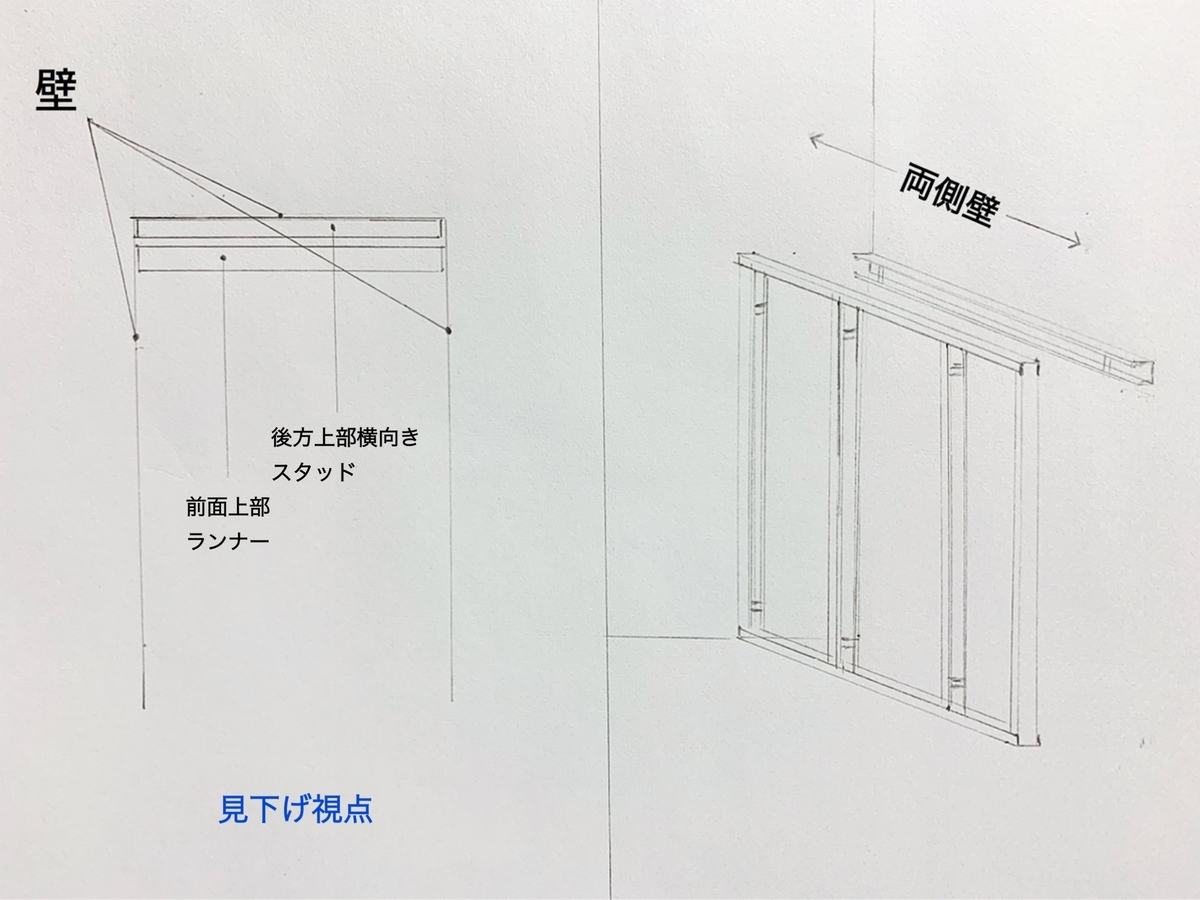

②両側壁の場合

③左右壁なしの場合

形としては、大まかに分類すると上図の3種類です。壁に対してどのようにライニングが位置するかによって変わります。

材料の切出し

それぞれ使用する材料を切り出していきます。

まずは①片面壁の場合

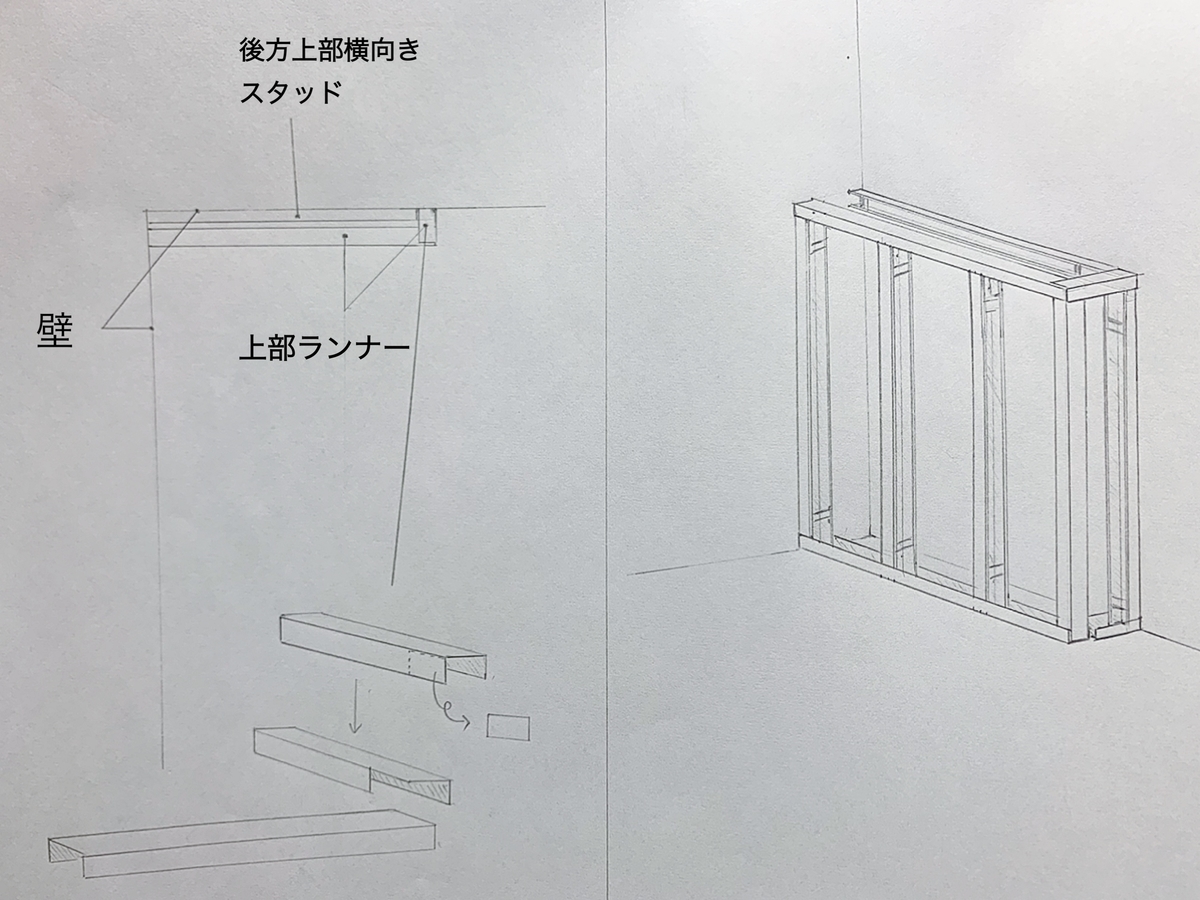

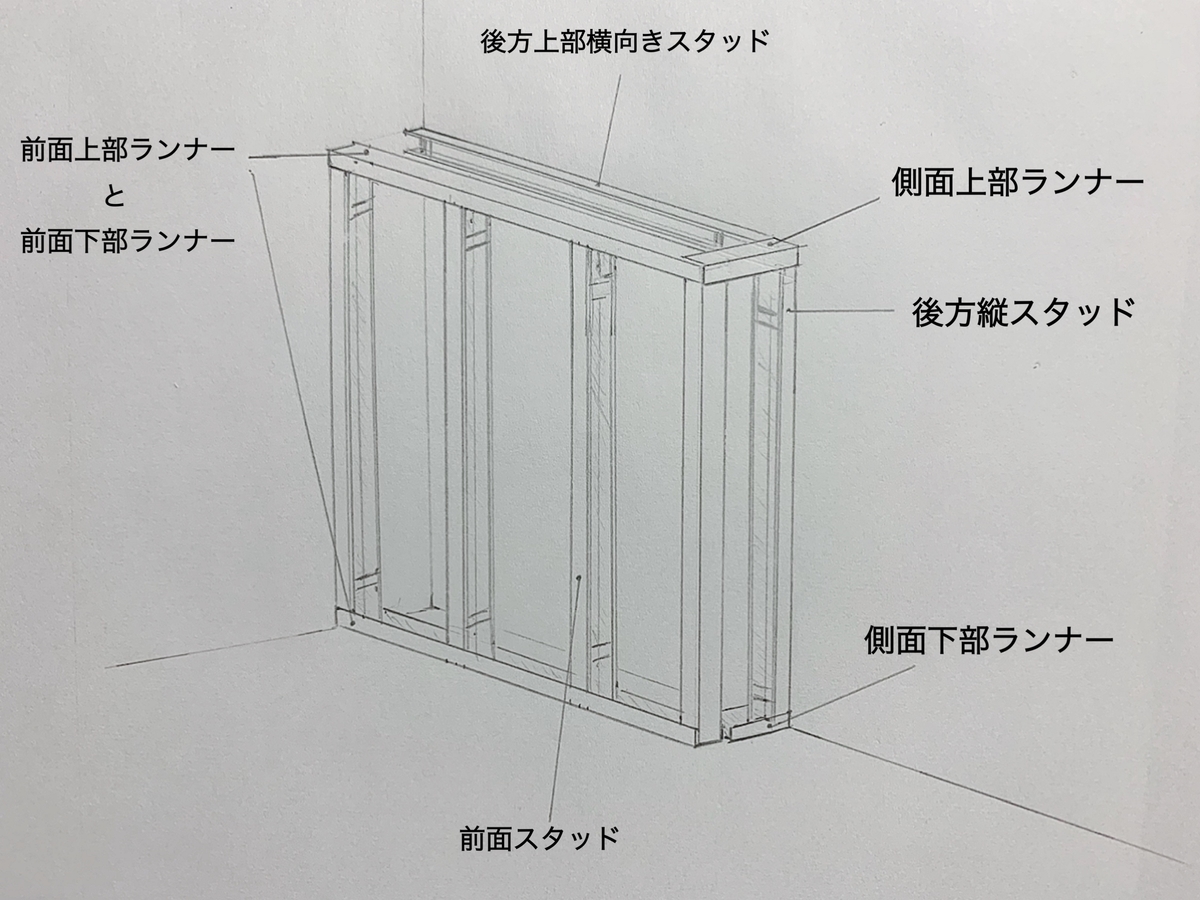

使用する材料は、1.後方上部横向きのスタッド、2.後方縦のスタッド、3.前面上部ランナーと下部ランナー、4.側面上部ランナー、5.側面下部ランナー、6.前面スタッド

②両面壁の場合

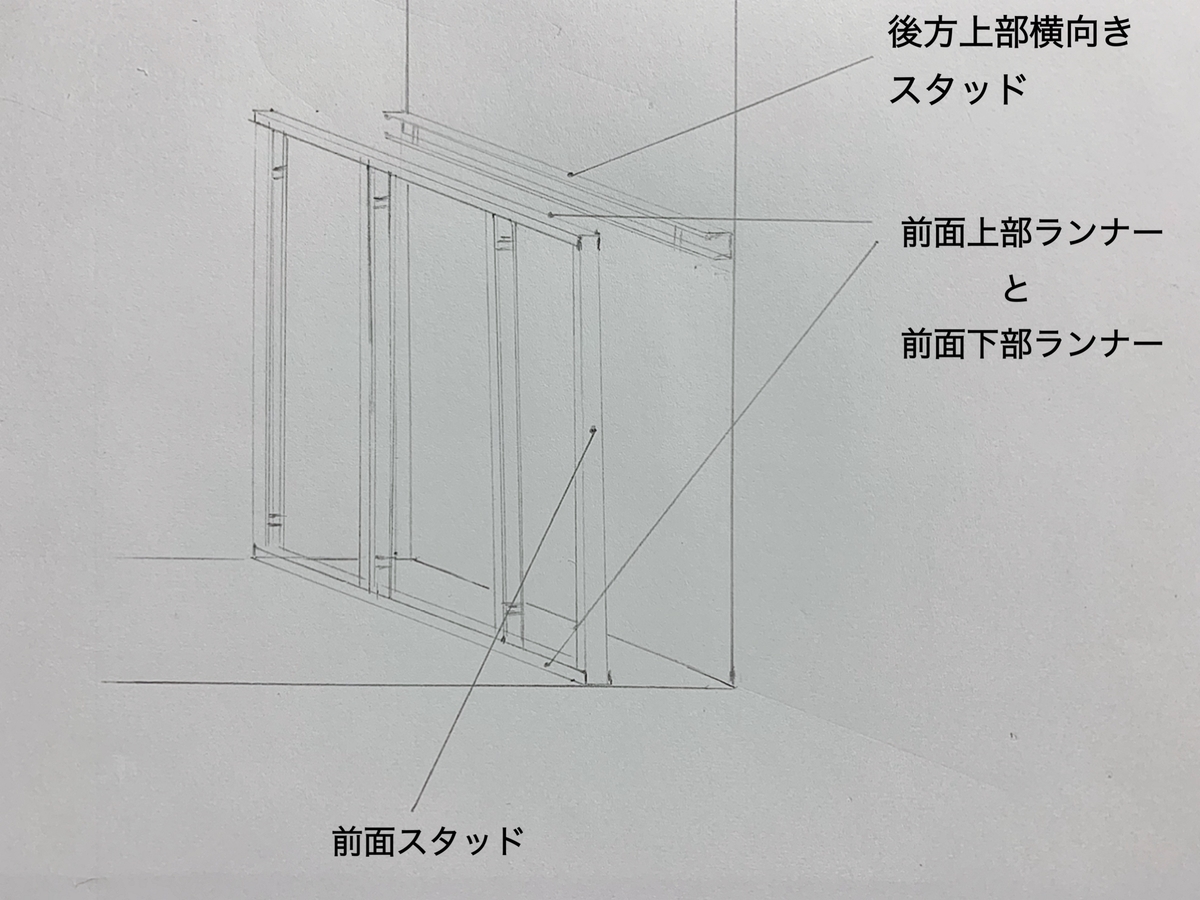

使用する材料は、1.後方上部横向きスタッド、2.前面上部ランナーと下部ランナー、3.前面スタッド

③左右壁無しの場合

使用する材料は、1.後方上部横向きスタッド、2.後方縦のスタッド左右、3.前面上部ランナーと下部ランナー、4.側面上部ランナー左右、5.側面下部ランナー左右、6.前面スタッド

ライニングの組み立て

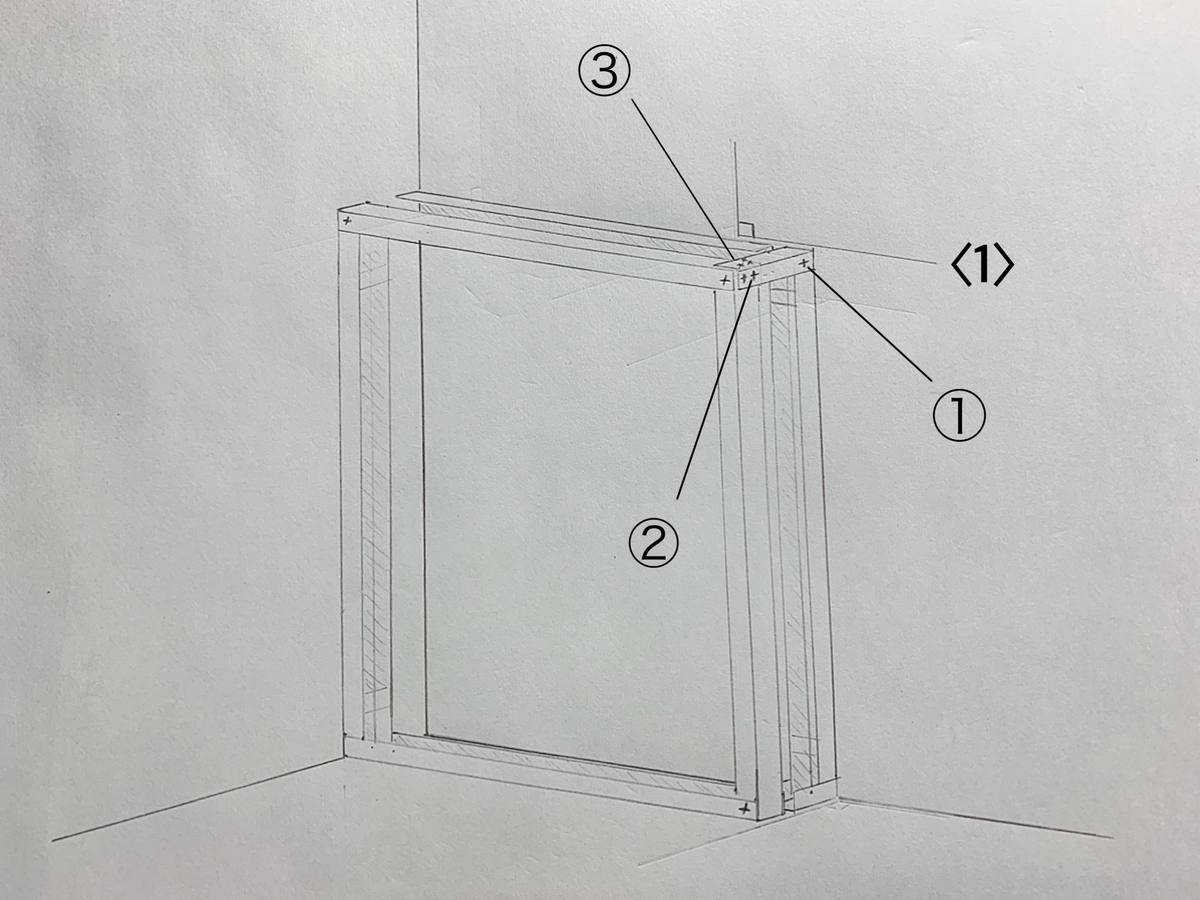

①片面壁の組み立て方をモデルに解説して行きます。

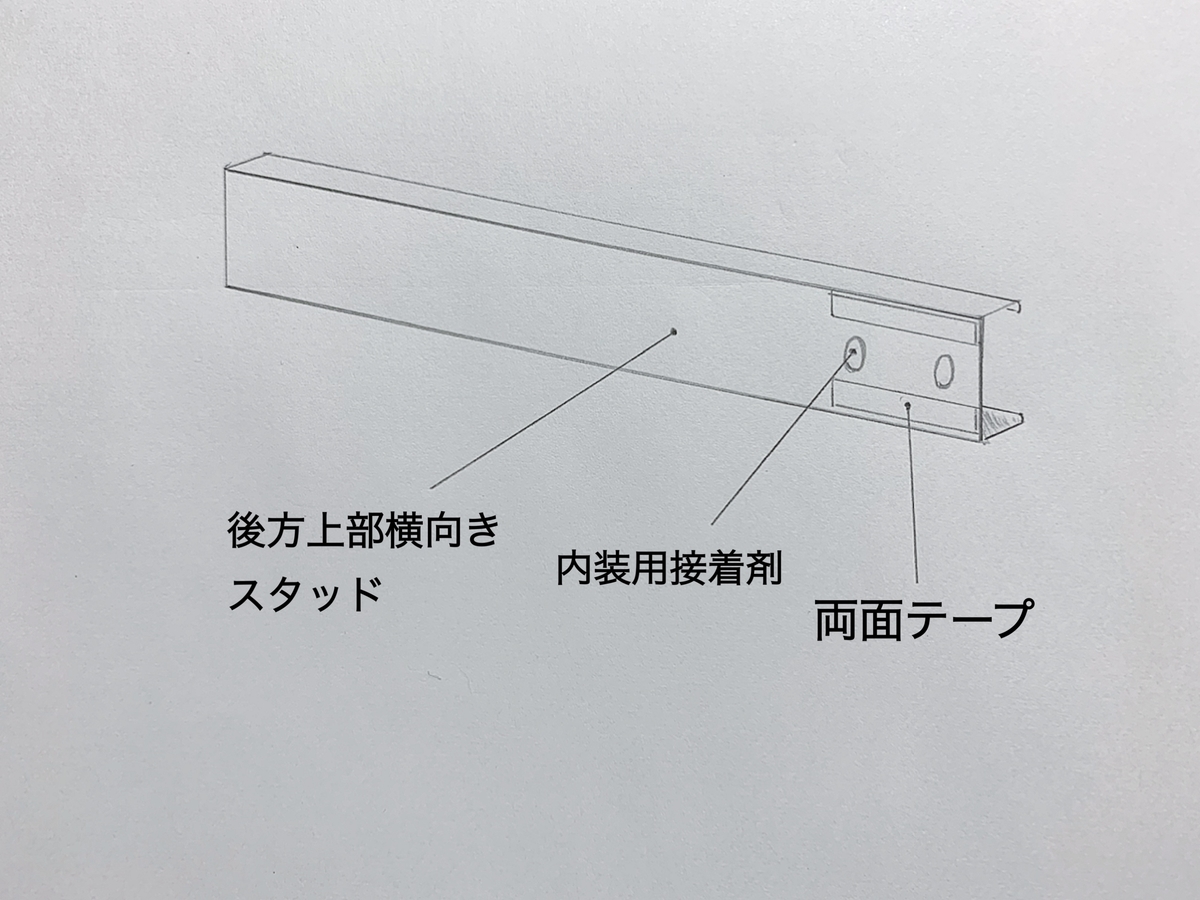

まずは後方上部のスタッドを壁に固定します。

壁にボードが貼られている場合はボード越しのスタッドに10mm以上長く届くビスを使用して留めつけます。

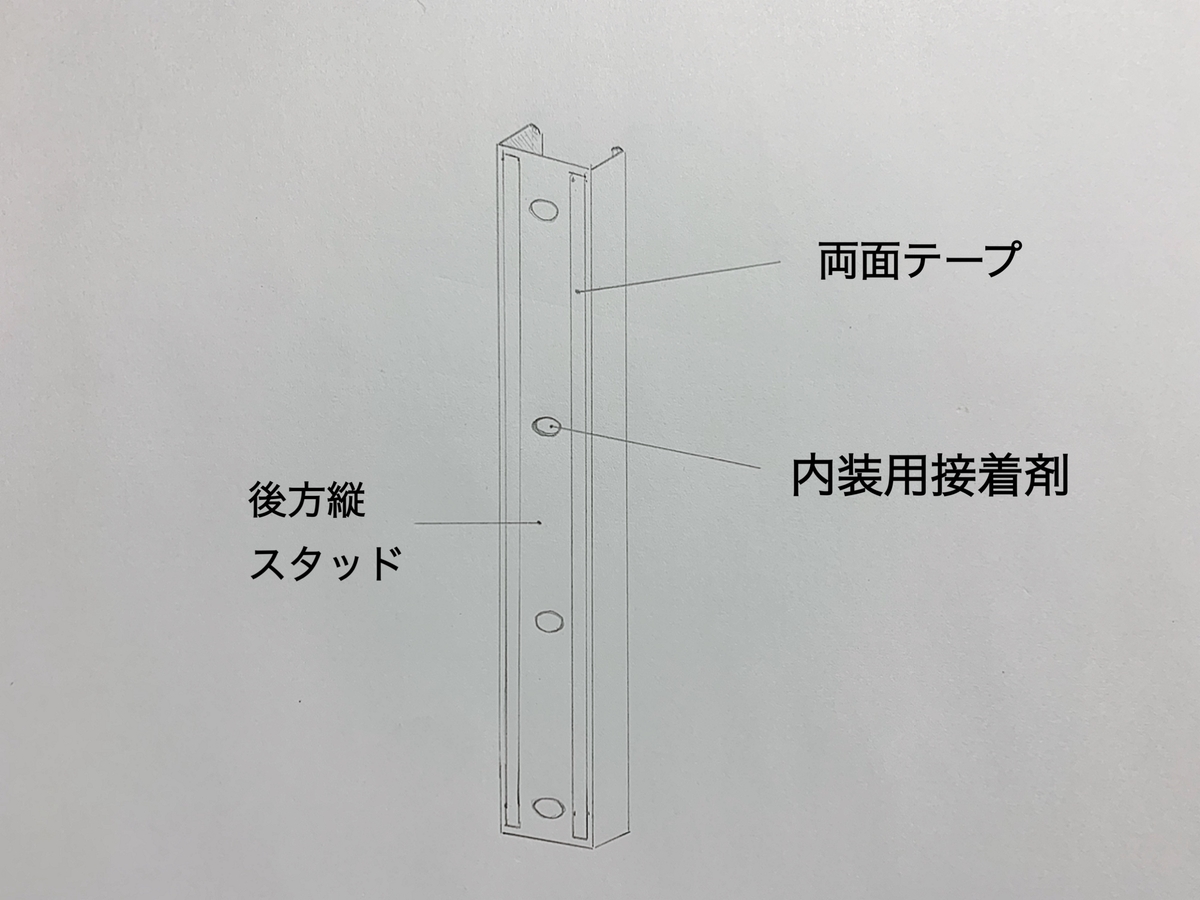

ボード越のスタッドが丁度良い位置に無く 持ち出しが150mm以上ある場合や、固定後軽く上から押しただけで歪む場合はその部分に両面テープと内装用接着剤などのボードに固定できるように併用して留めつけると良いでしょう。(両側テープ・内装用接着剤を使用して該当する部位の強度が保てるかどうかを判断するのはあくまで設計や施工管理を担う方の判断によるものなので確認をとってから適用しましょう。場合によっては要所には1本の抜かりも無く下地を入れなくてはならないこともあるので遅くともボードを貼る前の段階できちんと確認をしておくと良いと思います。例えば、ライニング自体に荷重が掛かる手摺り等の下地を仕込む場合は強固な造りにする必要があります。)

次に下部ランナーを床に応じてガスネイラやビスで固定します。

この時 床から伸びる配管がランナーに食い込む場合がありますが、下図のようにランナーに切り込みを入れて当たる部分を取り除きランナーの正面部分を残すようにすると、配管を跨いで分割するよりも ランナーを真っ直ぐに取り付け易くなります。

次に下部ランナーにスタッド間隔を割付けます。今回の場合は455mmピッチで配管の邪魔にならないように印を付けます。(1枚貼りの場合は303mm、2枚以上で仕上がる場合は455mmピッチで基本的には壁のスタッドを建てる時と同じですが、現場での指示や図面での表記に従って施工します。)

|

強力両面テープ 幅15mmx10m ボードタック 業務用両面テープ

|

![]()

|

セメダイン 多用途・内装用接着剤 《SG-1L》 無溶剤・速硬化タイプ 高弾性 容量1kg AX-088

|

![]()

次に、後方縦のスタッドを固定して行きます。こちらもボード越しにスタッドが位置しない場合は両面テープと内装用接着剤などで固定していきます。

スタッドを墨に合わせて固定する際は、上部ランナーの厚み分墨から逃して取り付けます。

ボード越しにスタッドが位置する場合はスタッドに10mm程届く長さのビスで留め付けます。

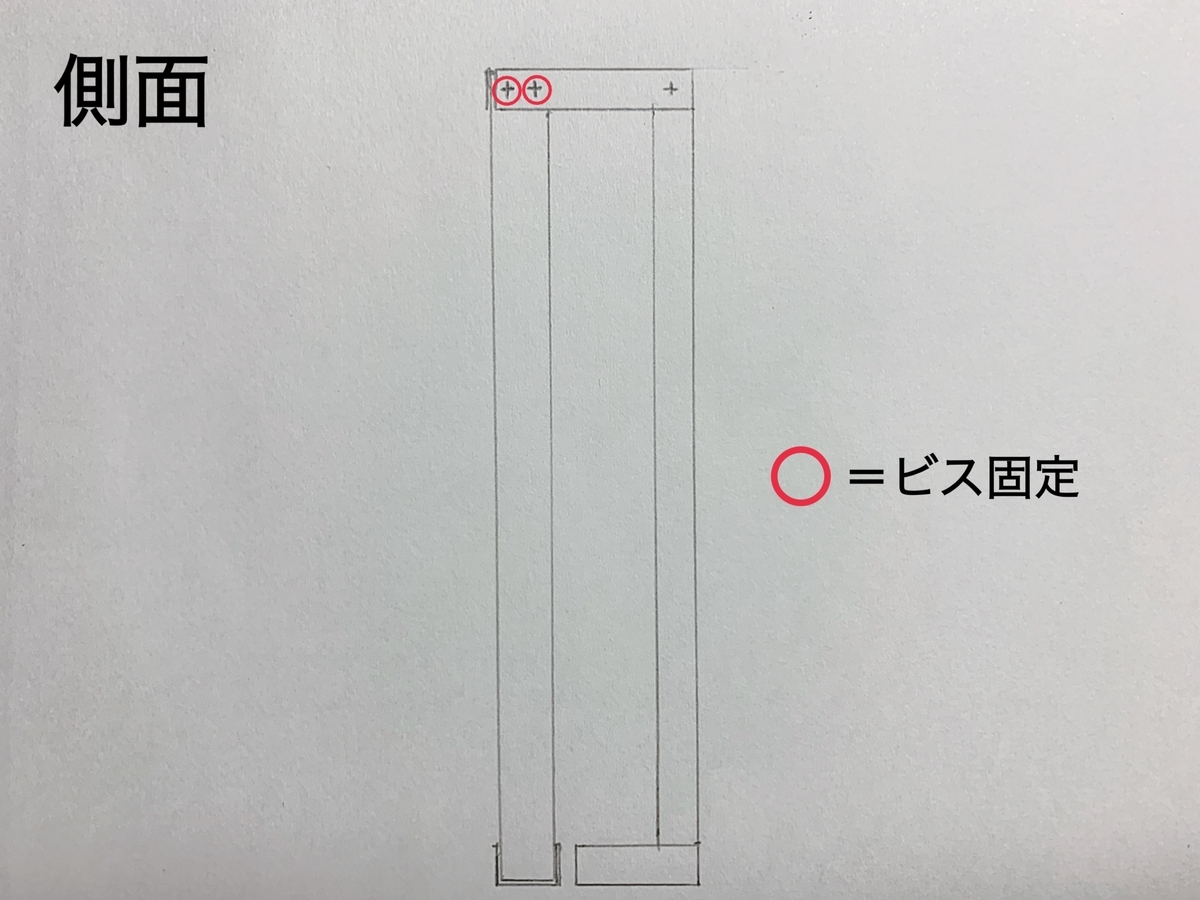

ボードを貼る前の段階の場合は下図のようにビスで留め付けます。

次に、前面スタッドの左壁側の1本も後方縦のスタッドと同じ要領で固定していきます。

固定し終えたら左壁側のスタッドに前方上部ランナーを差し込み被せて、右端のスタッドも同時に建てます。

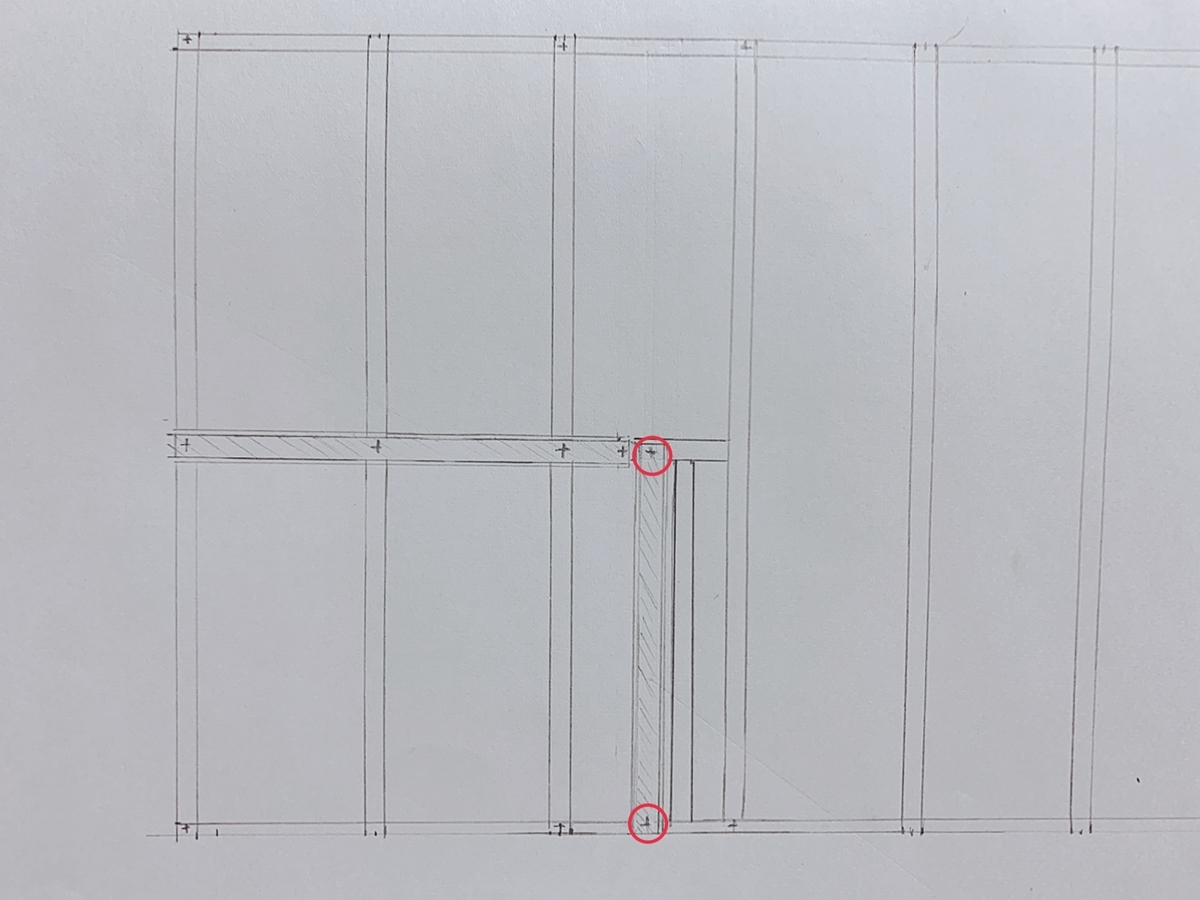

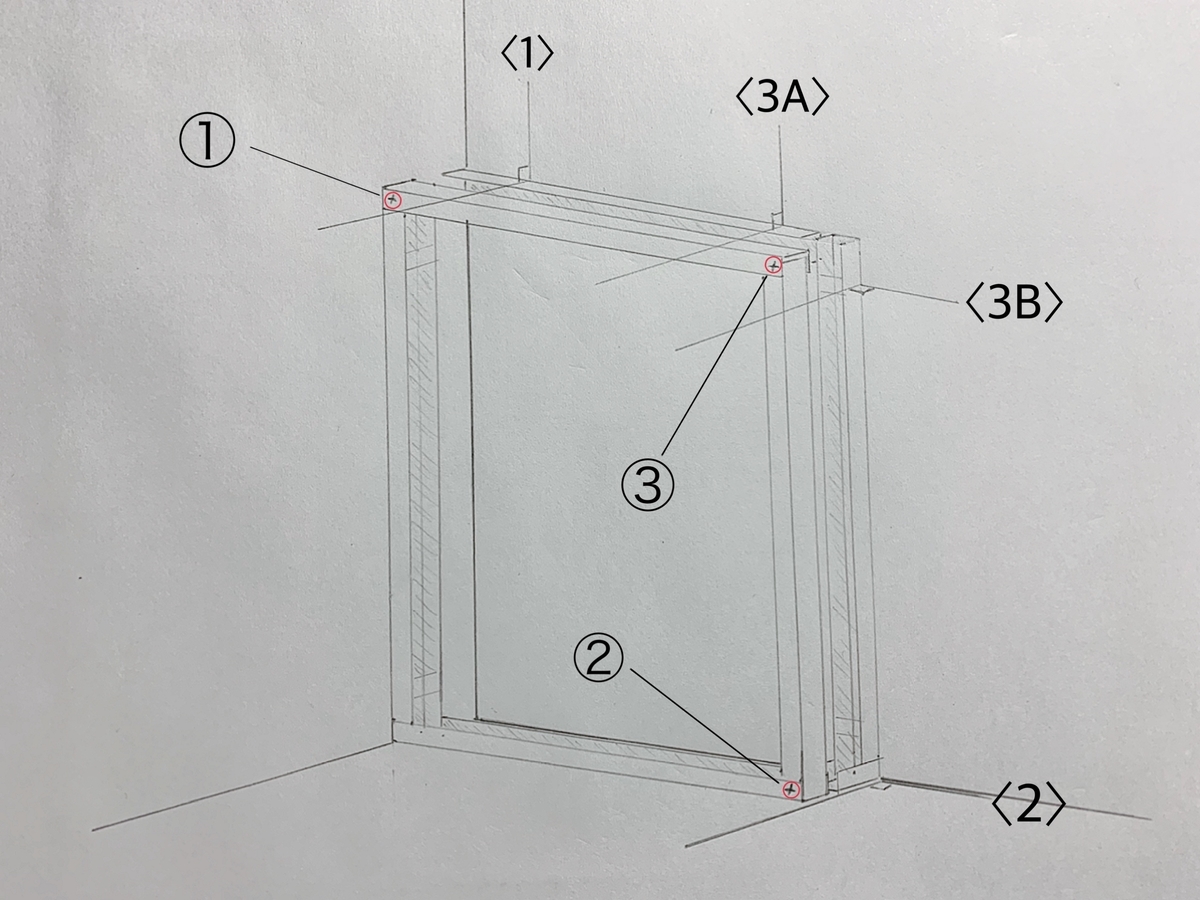

次に、指矩(さしがね・曲金 まがりがね・曲尺 かねじゃくとも言う。)を使用して下図中〈1〉と〈3A〉の前方上部ランナーの高さを合わせ、下図中の①部分 前方上部ランナー左端を固定します。

次に、〈2〉と〈3B〉の前面スタッド右端の側面の幅を合わせ、下図中②部分 前面下部ランナー右端も同様に固定します。

①と②を固定し終えたら 上図の指矩※3-Aと3-Bを交互に調節しつつ、上部ランナー右端の前面の奥行きを壁から測り寸法通り合わせ、上部ランナーを調節した印と側面スタッドを調節した印をつけて微調整しながら③を固定します。

※注:3-Aの高さは前面上部ランナーに被せる側面上部ランナーの厚み分下げて合わせます。

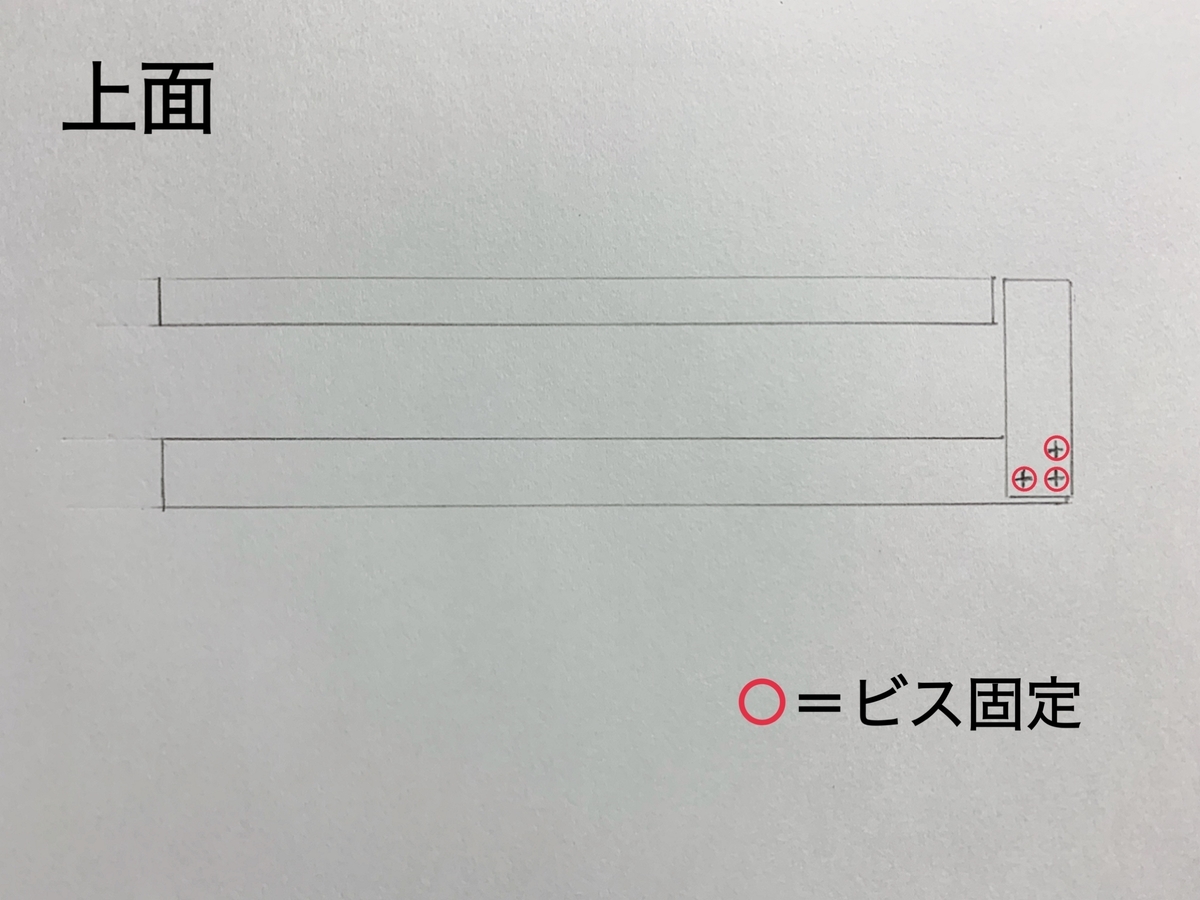

次に、側面上部ランナーを後方縦スタッドに差し込み被せて下図中〈1〉の様に定規を使用してランナーを水平に調節し、下図中①の部分を固定します。

次に、前面上部ランナーを壁から寸法に合わせて奥行きを調節し、上図中②の側面上部ランナー左側を2点固定し、続いて上図中③の側面上部ランナー上面から3点固定します。

次に、残りのスタッドを全て建てます。これは もっと早い段階で立てても良いので自分のやり易いタイミングで立てていきましょう。

今回組み上げているライニングには該当しませんが、900mm幅以上の横長続きのライニングを組む際は900mm間隔でスタッドの上下を固定します。留め付ける際は縦振りを垂直に合わせてランナー下部を固定した後、上部ランナーの高さを合わせて固定します。

逆の順で、上部ランナーの高さを合わせて固定してから下部を固定するとせっかく合わせた高さが狂いやすいので注意しましょう。

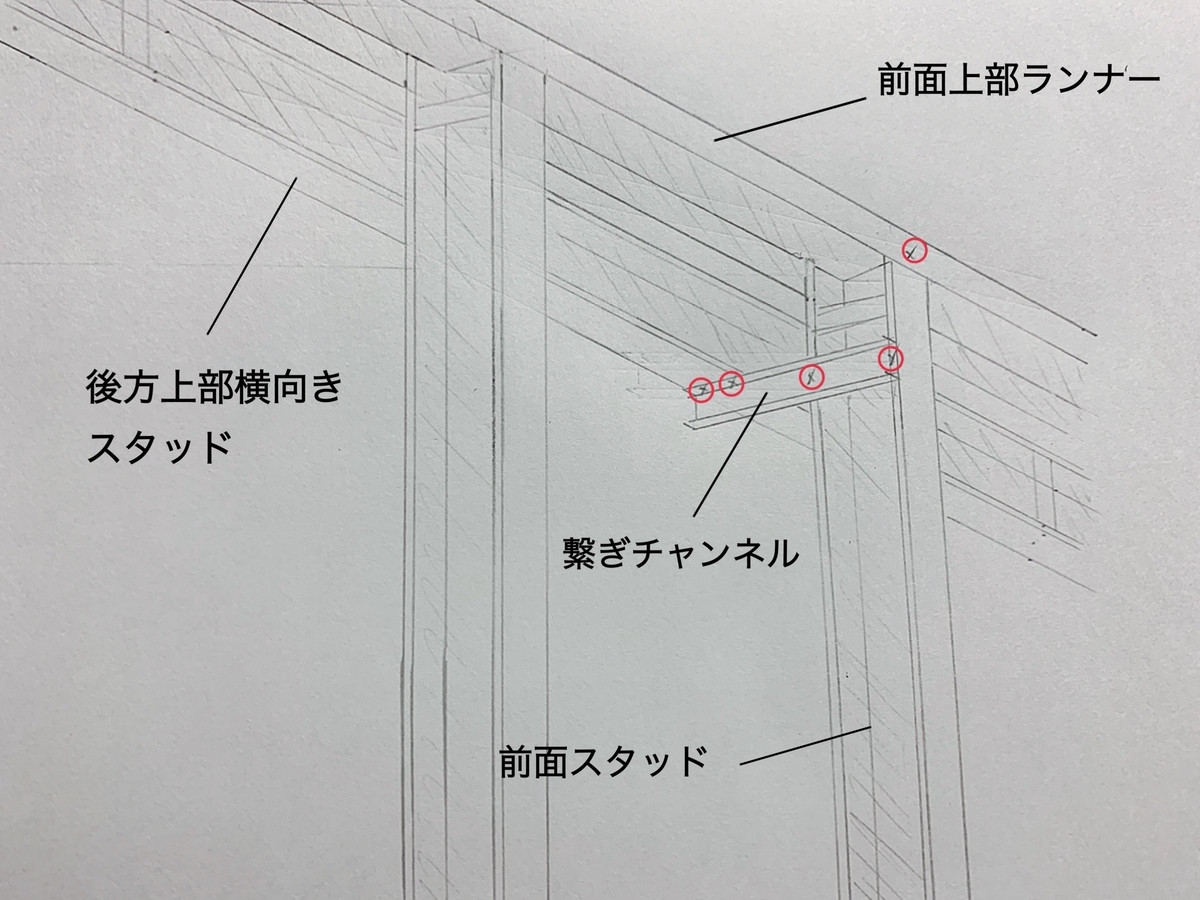

さらに、正面が歪まない程度の強度を保たせるために先ほど上下固定したスタッドの位置で後方上部横向きのスタッドと前面スタッドをチャンネル等の部材を使用して繋ぎ控えを取ります。

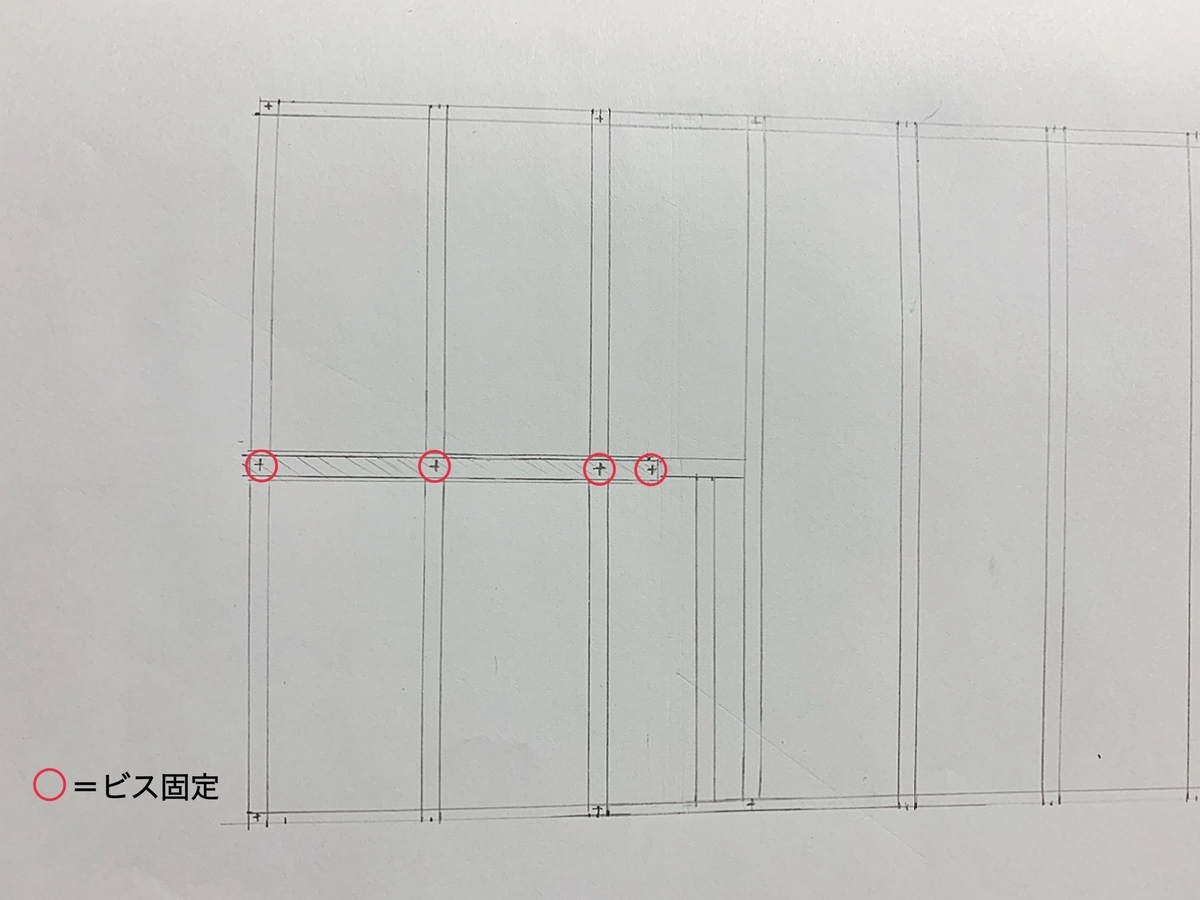

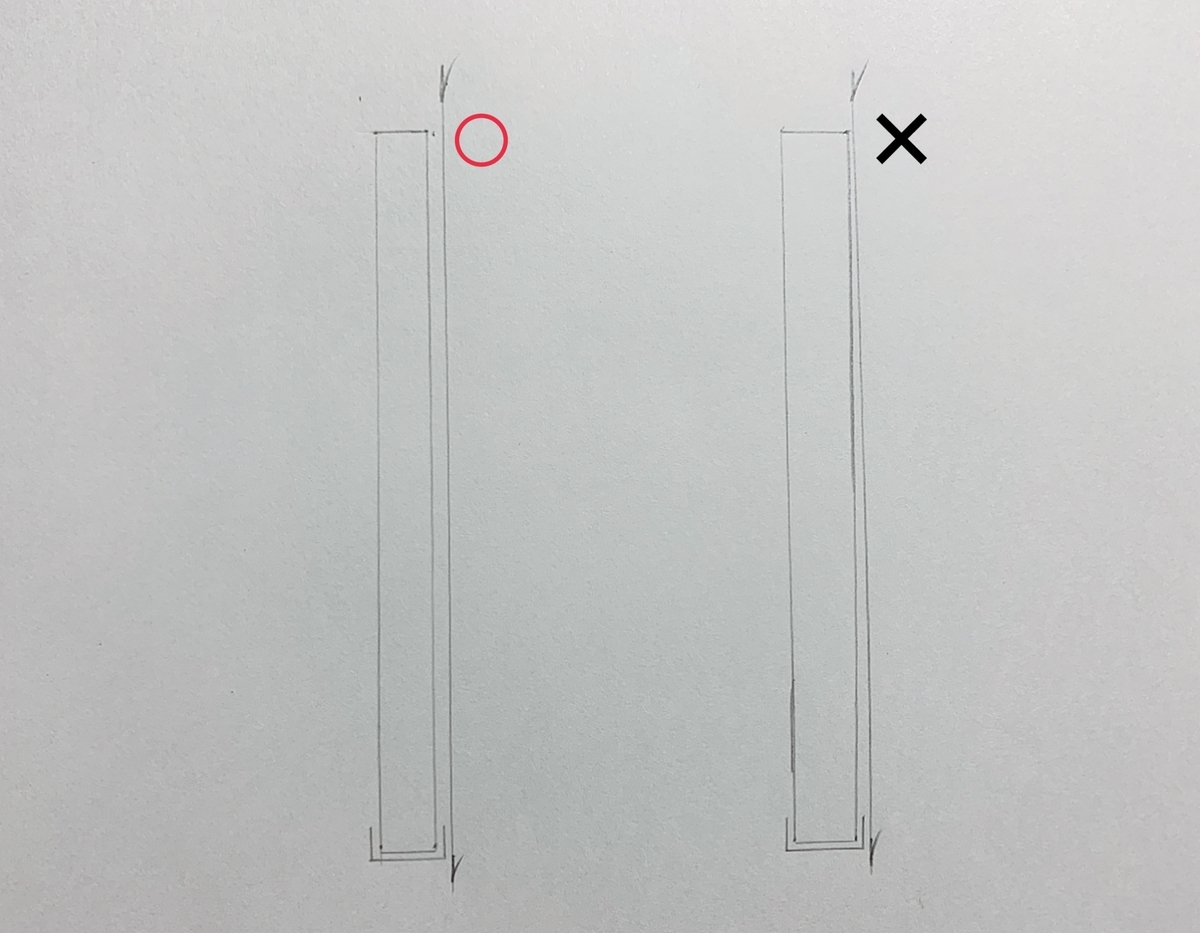

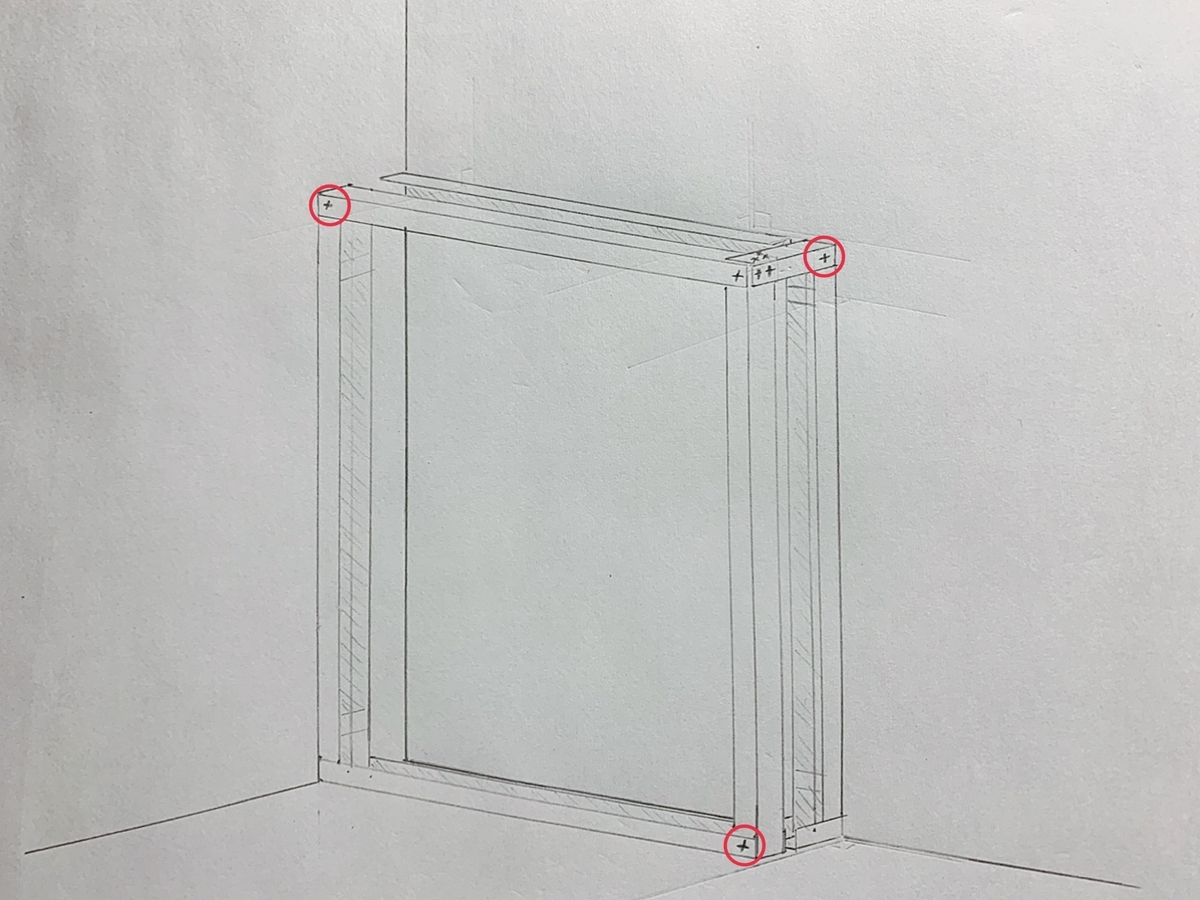

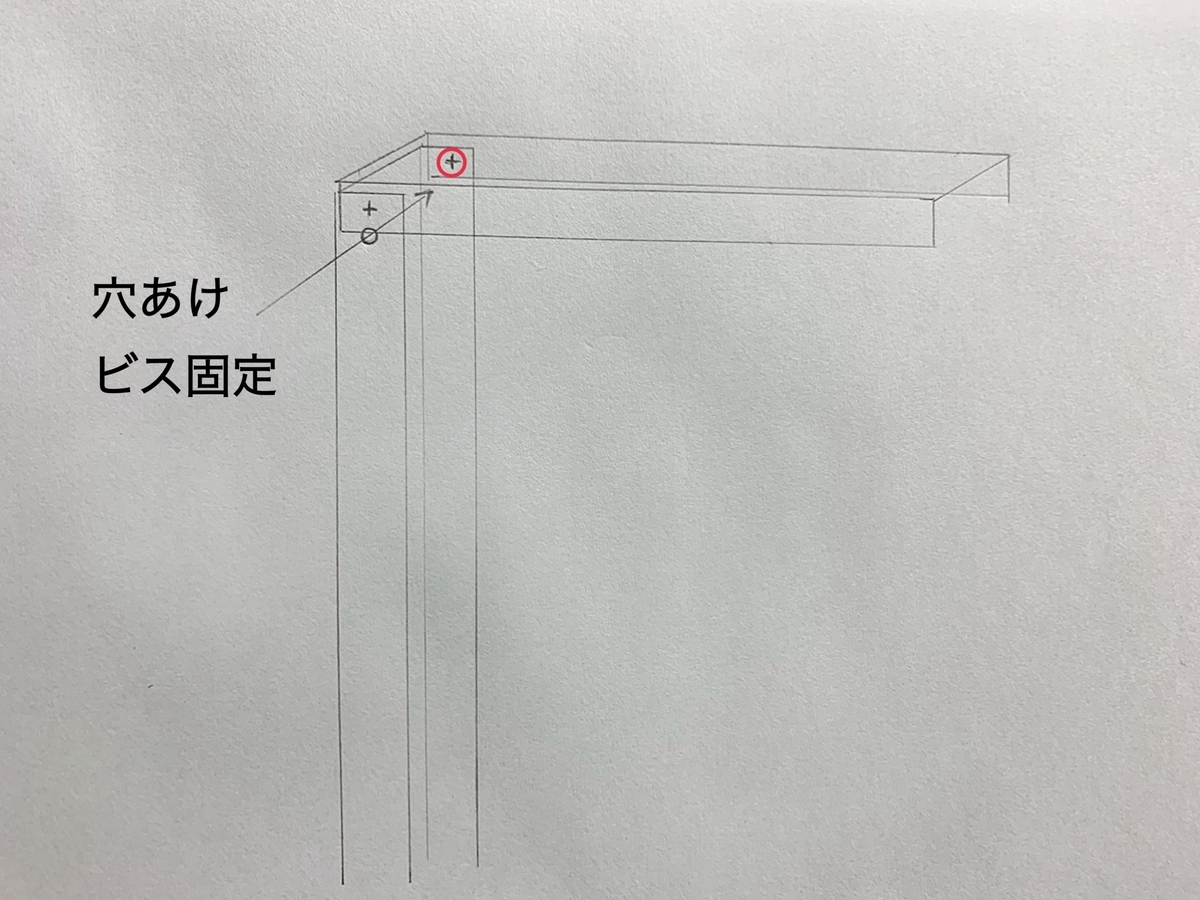

次に、下図中赤◯部分ランナーの内側をそれぞれ合わせて固定します。

ステップドリルなどを使用し、ビスが通る程度の穴を空けて留めつける面に対してビットが垂直に入るようにすると留め付け易くなります。

ランナーの内側を固定する際は面よりも出ないように留め付けます。ボードを貼ると下図のような状態になるので、1mm程度引っ込むくらいは問題ありません。

これで片側壁の場合のライニングの組み立てが完了です。

左右両側壁のライニングはもっと簡易的に組み上げられますし、左右壁無しのライニングは捻れや出入りの調整に手間が掛かりますが上記の応用で組み上げることができます。

今回の組み方は単なる一例であり、形・精度・強度ともに保つことができて、スタッドのピッチを守り、且つ現場や図面での指示が無ければどのように組んでも間違いではないので、もっと速く綺麗に組み上げられるやり方を見つけていきましょう。

今回は以上です。

最後まで読んで頂きありがとうございました。今後ともよろしくお願い致します!